【旧栃木県庁舎移転】6,000トンの大移転:旧栃木県庁舎曳家工事の全貌

公開日: 最終更新日:

【曳家先生が独自に解説】6,000トンの大移転:旧栃木県庁舎曳家工事の全貌

この記事は旧栃木県庁舎本館(現:栃木県庁昭和館)の歴史や当該建物が移転した経緯の資料を読み解くことでその歴史的事業を振り返り、技術的解説をすることを目的としたものです。

※旧栃木県庁舎曳家工事は五月女建設では行っておりません。

それでは解説を行って行きます。

序章:動き出す記念碑

総重量約6,000トン。これは、一般的な乗用車およそ3,000台分に相当する質量である。1938年(昭和13年)に建設され、65年もの長きにわたり栃木県の行政の中枢として県民に親しまれてきた旧栃木県庁舎本館。この歴史的建造物が、ある日、その基礎から切り離され、まるで意思を持ったかのように大地を滑り始めた。これは単なる建物の移動ではない。過去の記憶を未来へと継承し、同時に最先端の防災技術によってその命を未来永劫にわたって守るという、壮大な目的を掲げた一大プロジェクトであった。

この工事で採用されたのが、「曳家(ひきや)」と呼ばれる日本の伝統的な建築工法である。曳家とは、建物を解体することなく、そのままの姿で別の場所へ移動させる技術を指す 。多くの場合、解体して部材を運び、再構築する「移築」とは異なり、建物の持つ歴史性や空間性を損なうことなく保存できるという大きな利点を持つ。このプロジェクトの目的は二重構造をなしていた。第一に、新庁舎建設の敷地を確保するために、県民のシンボルであった旧庁舎の正面部分を保存すること。第二に、その保存された建物を、地震大国日本において未来へと安全に継承するため、移転先で「免震レトロフィット工法」と呼ばれる最新の耐震技術を施すことであった 。

本稿では、この全国的にも稀な大規模曳家工事の全貌を、その歴史的背景から、用いられた驚くべき技術、そして厳格な安全管理体制に至るまで、詳細にわたって解説する。

以下に、この巨大プロジェクトの核心を示す基本情報をまとめる。

| カテゴリ | 詳細 |

| 対象建物 | 第4代栃木県庁舎(現・昭和館)、1938年竣工 |

| 設計者 | 佐藤功一博士(早稲田大学理工科建築学科 創始者) |

| 寸法 | 間口 約43.2 m × 高さ 18.8 m |

| 延床面積 | 約2,467 m² |

| 総重量 | 約6,000トン |

| プロジェクト工期 | 2003年10月10日~2005年5月31日(曳家工事期間:2003年12月~2004年8月) |

| 解体工事 | 保存建物両側の既存本館解体 (解体延床面積:約1,843 m2) |

| 曳家工事 | 間口約43.2 m,高さ18.8 m,延床面積約2,467 m2,総重量約6,000 t の建物移転 45度回転移動を2 回,約61 m の水平移動,約1.2 m のジャッキダウン。 |

| 改修工事 | 新設部基礎(杭基礎+マットスラブt =800) 免震部材の設置,両妻部躯体の新設 外壁・防水等の改修 |

| 主要技術 | 曳家、免震レトロフィット工法、ワイヤーソーイング工法、構台工法 |

| 発注者 | 栃木県 |

| 設計者 | 株式会社 日本設計 |

| 施工者 | 西松・日豊・丸山特定建設工事共同企業体 曳家工事:間瀬建設 |

第1章 保存する価値ある遺産:昭和館の建築と歴史

第4代県庁舎としての歩み

1938年(昭和13年)に落成したこの建物は、栃木県庁舎としては4代目に当たる。以来、2003年(平成15年)までの65年間にわたり、県の行政を司る中心施設として機能し続けた 。この長い年月は、建物を県民にとって馴染み深い、地域のアイデンティティを象徴する存在へと昇華させた。しかし、時代の変遷と行政需要の増大に伴い、施設の老朽化と狭隘化が深刻な問題となり、全面的な建て替え計画が浮上した。その中で、歴史的・建築的価値の高い旧庁舎の正面部分だけでも保存し、後世に伝えたいという県民の願いが、この前代未聞の曳家工事へと繋がったのである。

設計者・佐藤功一の思想

この庁舎を設計したのは、近代日本建築史にその名を刻む建築家、佐藤功一博士である。栃木県出身の佐藤は、早稲田大学に建築学科を創設した教育者としても知られ、同大学のシンボルである大隈講堂や、東京の日比谷公会堂など、数多くの著名な公共建築を手掛けた。

旧栃木県庁舎の設計には、佐藤の建築思想が色濃く反映されている。ルネサンス様式を基調としながらも、垂直線を強調する複数の階を貫く巨大な柱や、幾何学的な装飾を取り入れたアールデコ様式の影響が見られ、モダンな権威と洗練された優雅さを両立させている。佐藤の作品群に共通する思想は、単に過去の様式を模倣するのではなく、歴史や文化、美学を尊重しながら、常に時代の最先端技術を取り入れ、都市全体の美観に貢献することであった。

この思想こそが、新庁舎建設という現代的な要求に応えつつ、旧庁舎という歴史的遺産を解体・消滅させるのではなく、最先端のエンジニアリング技術を駆使して保存・活用する決断へとつながっている。この決断は、奇しくも、建物の生みの親である佐藤功一の建築哲学を、21世紀の技術者たちが継承し、実践する行為に他ならなかった。つまり、この曳家工事は単なる延命措置ではなく、佐藤の設計思想を未来へと繋ぐ、創造的な保存活動だったのである。

第2章 曳家の伝統:建物を動かす技と科学

旧栃木県庁舎の保存を可能にした「曳家」は、古くから日本に伝わる特殊な建築技術である。その原理と現代における役割を理解することは、このプロジェクトの意義を深く知る上で不可欠である。

曳家とは何か

曳家(ひきや)とは、建物を解体せずに、文字通り「曳いて」移動させる建築工法を指す。部材を一度分解し、移動先で再び組み立てる「移築」とは明確に区別される。曳家の最大の特長は、建物の構造体はもちろん、内装や仕上げ材に至るまで、そのすべてを一体として動かす点にある。これにより、建築当初の姿や、長年刻まれてきた歴史の痕跡を損なうことなく、未来へと継承することが可能となる。

古代の叡智と現代の応用

その原理は極めて古く、古代エジプトでピラミッド建設のために巨大な石材を「コロ」と呼ばれる円柱状の木材の上に乗せて運んだ技術にまで遡ることができる。この「重い物を転がる物の上に乗せて動かす」という基本原理は、数千年の時を経ても変わらない。

現代の日本では、この伝統技術が様々な場面で活用されている。都市の区画整理や道路拡張に伴う建物の移設、日当たり改善のための建物の回転、あるいは歴史的建造物や文化財の保存など、その用途は多岐にわたる。曳家は、建て替えに比べて費用を大幅に抑制できるだけでなく、解体に伴う廃材の発生が少ないため、環境負荷の低いエコロジーな工法としても評価されている。

旧栃木県庁舎のプロジェクトは、この曳家という伝統技術が、現代の最先端エンジニアリングと融合することで、いかに壮大なスケールで応用可能かを示す画期的な事例となった。伝統的な曳家が主に木造家屋を対象とし、手動のウインチなどを用いてきたのに対し、今回は6,000トンもの鉄筋コンクリート建造物を、油圧ジャッキと鋼鉄製の巨大な仮設構台を用いて、ミリ単位の精度で制御するという、まさに伝統技術の飛躍的進化を体現するものであった。それは、古来の叡智が現代の産業技術と出会い、文化財保存の新たな地平を切り拓いた瞬間でもあった。

第3章 メガプロジェクトの解剖:段階的技術解説

曳家における要求事項

本プロジェクトでは曳家工事の要求事項は、

- 保存建物に悪影響を与えない工法を選定すること。工法については提案型かつ協議の上決定

- 建物変形量許容値は柱スパン間の1/2000以下

- 水平震度0.2とした水平力への対応

といったものであった。

「建物変形量許容値は柱スパン間の1/2000以下」:

これは、水平力(C0=0.2で計算)が作用した際の、建築物の「剛性」(変形のしにくさ)を規定するものだ。

層間変形角(そうかんへんけいかく)」の制限と呼ばれている(令第82条の2)。

建物変形量(層間変形角 $R$):ある階の「層間変位δ」(その階の床と天井の水平方向の相対的なズレ)を、その階の「階高 h」で除した値。

R = δ/h

柱スパン間:「階高 h」を指しています。この規定は、前述の「$0=0.2を用いた一次設計の地震力」によって建物が変形した際の層間変形角 Rが、1/2000(約0.0005ラジアン)以下でなければならない、という制限。規定の目的この 1/2000 という値は、柱や梁といった「構造躯体」そのものの安全限界(弾性限界)を示すものではない。

主な目的は、「二次部材(非構造部材)」の損傷防止です。層間変形角が 1/2000を超えると、以下のような「構造躯体以外」の部分に損傷が発生し始めるとされている。

- 間仕切り壁(石膏ボードなど)のひび割れ

- 脱落外壁材(ALCパネル、モルタル塗りなど)の破損

- 脱落建具(サッシ、ドア)の変形による開閉不良窓ガラスの破損

これらは、中地震の後も建築物を継続して使用する上で支障となる(使用限界状態を超える)ため、剛性を確保して変形を厳しく制限している。

「水平震度0.2とした水平力への対応」:

これは、一次設計において建物に作用させる「設計用地震力(地震層せん断力)」の大きさを規定するものである。

解説建築基準法施行令第88条に基づき、地震力を計算する際、各階に作用する地震層せん断力 Qiは、その階より上部の建築物の重量(固定荷重+積載荷重)Wiに、地震層せん断力係数 Ciを乗じて算出しする。

Qi = Ci ・Wi

この Ci は、以下の式で求められる。

Ci = Z ・Rt ・Ai ・C0

- Z:地震地域係数(地域による地震の危険度。通常1.0~0.7)

- Rt:振動特性係数(建物の固有周期と地盤種別で決まる)

- Ai:地震層せん断力係数の分布係数(上階ほど揺れが大きくなるのを考慮)

- C0:標準せん断力係数

「水平震度0.2」とは、この「標準せん断力係数 C0」を、一次設計においては「0.2以上」としなければならない、という規定(令第88条第2項)を指す。

つまり、建物の地上部分の重量に対して、最低でも20%(C0=0.2)に相当する水平力が作用すること(Qi)を想定し、その力によって各構造部材(柱、梁など)に生じる「応力」(部材内部に発生する力)が、材料の短期(地震時)の「許容応力度」(その材料が弾性範囲を保てる限界の力)を超えないことを確認する(許容応力度計算)必要がある。これは、中地震に対して、建物が大きな損傷を受けず、弾性範囲に留まること(損傷防止)を目的とした検証である。

2つの規定の関係性この2つは、一次設計における「車の両輪」です。「水平震度0.2の力」(荷重条件)で建物を計算モデル上で押してみる。その結果、以下の2点を同時に満たすことを確認する。

- 【強度・応力】: 柱や梁の応力が「許容応力度」以下であること。

- 【剛性・変形】: 各階の「層間変形角」が 1/2000 以下であること

もし変形が 1/2000を超えてしまった場合、それは「剛性不足」と判断されます。その場合、柱を太くする、耐震壁を追加するなどして、建物をより固く(剛性を高く)する設計変更が必要となる。

旧栃木県庁舎の曳家工事は、綿密な計画に基づき、複数の専門技術が有機的に連携することで成し遂げられた。その工程は、準備から移動、そして最終的な設置に至るまで、大きく4つのフェーズに分けることができる。

フェーズ I:準備と分離(2004年1月~5月)

移動を開始する前の準備段階は、プロジェクト全体の成否を左右する最も重要な工程である。

事前調査

まず、工事着手前に建物の現状を徹底的に調査し、既存の亀裂や損傷箇所をすべて記録した。これは、工事完了後に再調査を行い建物の状態の健全性を比較検証するための不可欠なベースラインデータとなった。

解体工事:ワイヤーソーイング工法

次に、保存する正面部分(約6,000トン)を、解体される後方部分から切り離す作業が行われた。この時、最大の課題は、歴史的価値のある保存躯体にいかなる振動や衝撃も与えないことであった。そこで採用されたのが「ワイヤーソーイング工法」である。これは、数珠状にダイヤモンドの砥粒を埋め込んだワイヤーを高速回転させ、鉄筋コンクリートを静かに切断する技術である。従来の大型ブレーカーなどを用いた解体方法とは異なり、振動、騒音、粉塵の発生を極限まで抑えることができるため、繊細な文化財の保存工事には最適な工法であった。この技術的選択により、建物はまるで外科手術のように、ダメージを受けることなく正確に分離された。

補強工事と基礎工事

建物を安全に持ち上げ、移動させるためには、まずその下部に一体化した強固な「土台」を造る必要があった。作業は、既設1階土間を解体し、建物の下部と周囲を既存基礎の下まで約5メートル掘削することから始まった。次に、建物を仮受けする鉄筋コンクリート造の仮設耐圧版を打設する。耐圧版下は耐荷重確保のため既存の地中梁の下に、幅2メートル、高さ1.2メートルにも及ぶ巨大な鉄筋コンクリート製の「新設補強梁」を構築した。この新しい梁と既存の柱を一体化させるため、約3,000本ものアンカーを打ち込み、建物を巨大な一つの「橇(そり)」の上に乗せたような状態にした。さらに、移動中の建物の変形を防ぎ、全体の剛性を高める目的で、内部の1階から3階にかけて耐震補強壁も新設された。

フェーズ II:移動路の建設:構台工法

〔構台概要〕

構台面積 2,940 m2

支持杭 H - 400 × 400 × 13 × 21 L = 10 m

9.5 m 根入れ 根固め工法

打設間隔@2 m 774 本

大引・根太 H - 400 × 400 × 13 × 21

覆工板 DK-1000 × 2000 1470 枚

6,000トンの巨体を滑らせるための「道」をどのように造るか。これもまた、プロジェクトの大きな課題であった。当初、移動ルート上の地盤を全面的に改良し、コンクリートの盤を打設する案も検討された。しかし、この方法は膨大な量の土砂の掘削・搬出と埋め戻しを必要とし、コスト、工期、そして周辺交通や環境への影響が大きいことから不採用となった 。

代わりに選択されたのが、鋼材を組み上げて仮設の強固なプラットフォームを建設する「構台(こうだい)工法」であった。これは、工事現場で重機を乗り入れたり、資材置き場として使われる仮設のステージである。このプロジェクトのために建設された構台は、総面積2,940 m²に及び、774本もの鋼製H形杭を地下9.5メートルまで打ち込んで支持するという、それ自体が一大建設工事であった。この頑強な構台は、1平方メートルあたり60トンという驚異的な荷重に耐えるよう設計され、6,000トンの県庁舎が安全に移動するための完璧な路盤となった。

フェーズ III:移動(2004年6月~8月)

すべての準備が整い、いよいよプロジェクトのクライマックスである建物の移動が開始された。

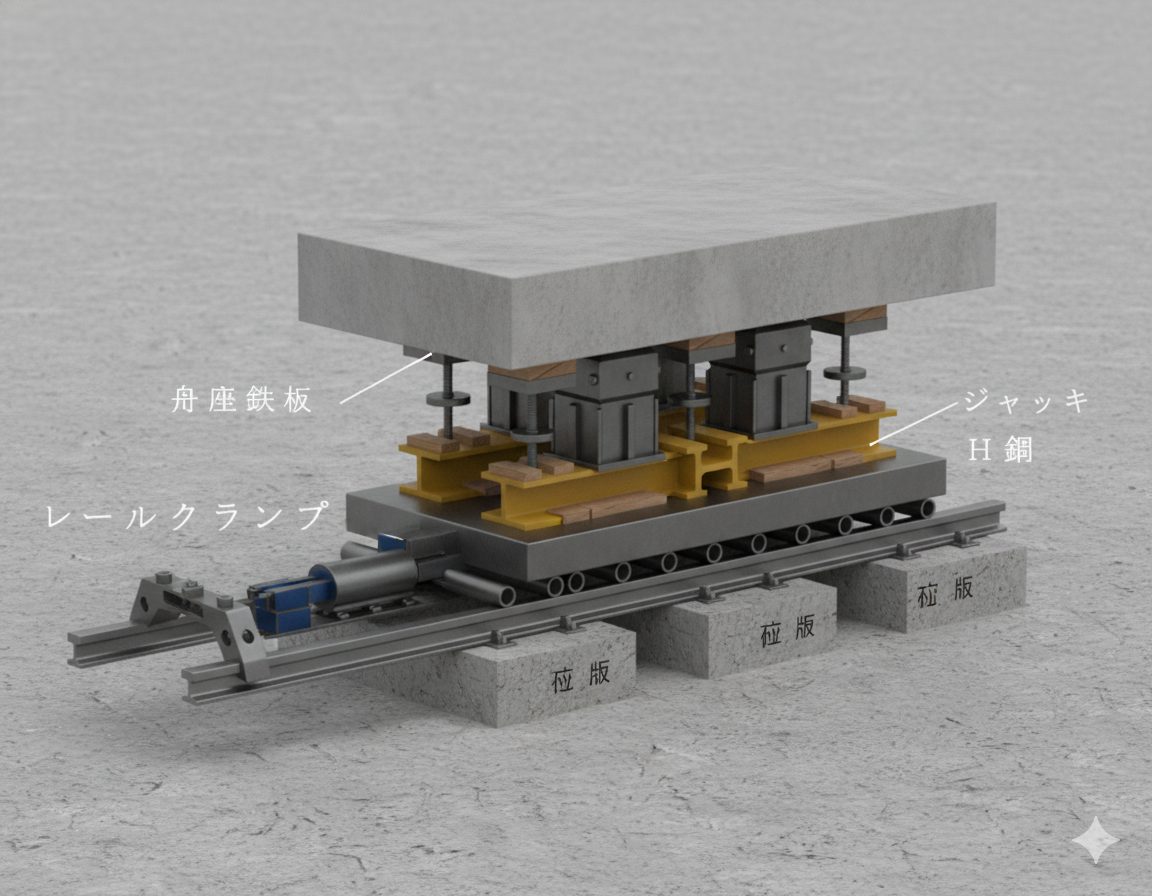

荷重の移行と推進

まず、補強梁の下に「仮受けサンドル」と呼ばれる111箇所の仮設支持体を設置し、建物の全荷重を一旦受け止めた。その後、これらの仮設支持体を、レール、鋼鉄製の円柱である「コロ棒」、そして油圧ジャッキから構成される86台の「移動装置」へと、一つずつ慎重に置き換えていった。これにより、建物の6,000トンの荷重は、完全に移動装置へと移行された。

建物を前進させる力は、後方に設置された6台の100トン油圧ジャッキが生み出した。これらのジャッキが一斉に作動し、建物を乗せた移動装置全体を押し出す。移動速度は毎秒約1 mm、ジャッキの一回のストロークである18 cmずつ、ゆっくりと、しかし確実に前進していった。

※イメージ図

90度回転:応用物理学の妙技

この曳家工事のハイライトの一つが、建物の向きを90度変える回転移動であった。これは、45度の回転を2回に分けて行われた。その方法は、物理法則を巧みに利用した、極めて独創的なものであった。

まず、回転の中心となる「回転支点」を定め、そこから同心円状にレールを敷設する。そして、移動装置のコロ棒を、車輪のスポークのように、すべて回転支点に向けて放射状に配置した。

推進用の油圧ジャッキはすべて一つの油圧ポンプに接続され、一斉に、まったく同じ圧力で押される。ここで「モーメントの原理」が働く。回転支点から遠い位置にあるジャッキは、同じ力で押されても、より長い円弧を描くため移動距離が長くなる。一方、支点に近いジャッキは移動距離が短くなる。この、力は均一でありながら、支点からの距離に応じて移動量が自然に変化する現象により、6,000トンの巨大な構造物は、複雑な制御を必要とせず、極めてスムーズに支点を中心に回転したのである。これは、力学の原理を最大限に活用した、エレガントかつ合理的なエンジニアリングの勝利であった。

移動のカテゴリ-は、以下の4ステップで構成された。

- 第1次移動:45度回転

- 第2次移動:34 mの水平移動

- 第3次移動:45度回転

- 第4次移動:27 mの水平移動

※イメージ コンクリート基礎ごと水平移動(基礎共工法)

フェーズ IV:最終設置と再生

約2ヶ月にわたる移動の旅を終え、建物は最終目的地に到着した。しかし、プロジェクトはまだ終わらない。ここから、建物を新たな基礎の上に降ろし、未来の安全を確保するための最終工程が待っていた。

ジャッキダウンと定着

まず、建物を新しい基礎の上に1.2 m降ろす「ジャッキダウン」作業が行われた。このために、98台の100トン油圧ジャッキが設置され、すべてのジャッキがコンピュータで同期制御された。降下は、建物の水平を保ちながら、1ステップわずか3 cmずつ、細心の注意を払って行われた。

免震レトロフィットによる新生

ジャッキダウンが完了し、建物が最終的な高さに到達すると、このプロジェクトのもう一つの核となる技術、「免震レトロフィット工法」の施工が開始された。免震レトロフィットとは、既存の建物の基礎部分に「免震装置」を設置し、地震の揺れが直接建物に伝わるのを防ぐ耐震改修技術である。

具体的には、建物を支える補強梁(移動時に橇の役割を果たした土台)と、新しく建設された強固なマットスラブ基礎との間に、積層ゴムなどの免震部材を設置した。その後、仮設の支持体をすべて撤去し、建物の全重量(6,000トン)をこの免震装置に完全に移行させた。これにより、旧栃木県庁舎は、地震発生時には地面だけが激しく揺れ、建物自体はゆっくりと水平に移動することで揺れを吸収し、構造体へのダメージを半減以下に抑えることができる、最新の安全性能を備えた建築物として生まれ変わったのである。

この一連の工程は、単に建物を移動させただけではない。それは、リスクを段階的に管理し、各工程で最適な技術を選択・適用することで安全を確保する、「安全の連鎖」とも呼ぶべきリスクマネジメントの実践であった。振動なき切断、地盤リスクの回避、制御された回転、そして未来の地震リスクの低減。これらすべてが繋がり、この歴史的プロジェクトは成功へと導かれたのである。

※免震レトロフィット工法例(木造)|曳家 免震工法 栃木県鹿沼市

第4章 不確実性への挑戦:精密計測と地震対策

6,000トンもの巨大建造物を、ミリ単位の精度で動かし、かつその過程で起こりうる不測の事態、特に地震から守り抜く。この難題を克服するために、プロジェクトでは最先端の監視技術と周到な安全対策が講じられた。成功の裏には、重機の力だけでなく、データと制御システムが織りなす「見えざる神経網」が存在した。

許容誤差1/2000という超高精度管理

このプロジェクトでは、極めて厳しい品質基準が設けられていた。それは、「曳家工事中の建物変形量は、柱スパン(柱と柱の間の距離)の1/2000以下に抑える」というものであった。例えば、柱の間隔が8 mの場所では、許容される変形(たわみ)はわずか4 mm。この驚異的な精度を維持するため、リアルタイムでの常時監視体制が敷かれた。

初期のジャッキアップや荷重を移動装置に移し替える際には、建物の各所にデジタル変位計測器が設置され、その挙動が常に監視された。特に、最終段階の1.2 mのジャッキダウンでは、主要な柱全23箇所にワイヤー式変位計が取り付けられた。これらのセンサーから送られてくるデータは、中央のコンピュータに集約され、各柱の降下量がリアルタイムでデジタル表示された。もし、いずれかの箇所の変位が許容値に近づくと、システムが警告を発し、オペレーターは即座に作業を中断して、遅れている部分のジャッキのみを微調整することができた。これは、単に機械を操作するのではなく、絶え間なく流れてくるデータに応答しながら建物を制御する、まさにデータ駆動型のモノと情報が融合したシステムであった。

地震という最大のリスクへの備え

プロジェクト期間中、もし大規模な地震が発生すれば、仮設状態にある建物は計り知れないダメージを受ける可能性があった。このリスクを克服するため、工事の各フェーズに応じて、多重の地震対策が講じられた。

補強工事中の対策

建物の下を掘削し、基礎がむき出しになっている補強工事段階では、周囲の土圧や地震力に対抗するため、四方から「切梁」と呼ばれる巨大な鋼材の突っ張り棒が設置された。これらの切梁は、建物の総重量6,000トンに水平震度0.2を乗じた、1,200トンという巨大な水平力に耐えうるよう設計されており、万一の揺れから建物を固守する役割を担った。

移動中の対策

意外なことに、建物がコロ棒の上に乗って移動している最中は、それ自体が一種の簡易的な免震装置として機能した。技術者チームは、鋼鉄製のレールとコロ棒の間の摩擦係数を算出し、水平震度0.2程度の地震であれば、建物が滑り出すことなく、その場に留まることを確認していた。事実、移動期間中に震度2~3の地震が2度発生したが、建物は全く動かず、この解析の正しさが実証された。

ジャッキダウン中の対策

建物が新しい基礎の上に降ろされていくジャッキダウン中は、最も不安定で脆弱な状態にあった。この期間の地震対策として、建物の四方と、それを取り囲む免震ピットの壁や構台との間に、鋼材による仮設の補強材が設置された。ただし、この補強材は建物と完全に固定されているわけではなく、5~10 mmのわずかな隙間が設けられていた。これにより、建物は垂直に降下できる一方、地震による水平方向の揺れが発生した際には、即座に補強材が建物を拘束し、大きな揺れを防ぐ仕組みとなっていた。この補強もまた、1,200トンの水平力に耐えるよう設計されていた。

このように、旧栃木県庁舎の曳家工事は、単なる力仕事ではなかった。それは、リアルタイムデータに基づく精密制御と、あらゆるリスクを想定した工学的対策が両輪となって初めて成し遂げられた、知性と技術の結晶だったのである。

第5章 昭和館の現在:歴史と革新が共存する生きた記念碑

2004年8月に曳家工事が完了し、翌2005年にすべての改修工事を終えた旧栃木県庁舎は、「栃木県庁舎昭和館」として新たな歴史を歩み始めた。それは、単なる建物の再生ではなく、過去と未来、そして県民と行政を繋ぐ新たな文化拠点の誕生であった。

公共空間としての再生

現在の昭和館は、誰でも無料で入館できる開かれた公共施設として活用されている。館内には、栃木県の近代史に関する資料を展示する常設展示室や、様々な企画展が開催されるイベントスペース、さらにはレストランなども設けられており、多くの人々で賑わっている。来館者は、アーチ状の美しい天井を持つ「正庁」や、往時の姿に復元された「貴賓室」など、昭和初期のモダンな建築美を堪能することができる。

見える歴史、見える技術

昭和館がユニークなのは、その建築的価値だけでなく、それを保存した技術そのものも体感できる点にある。特に、建物の地下階では、この大規模な移築・改修工事によって設置された免震装置を実際に見学することができる。ガラス越しに見える巨大な積層ゴムやダンパーは、この歴史的建造物が今、最先端の技術によって地震から守られていることを雄弁に物語っている。これは、建物の「歴史」と、その歴史を守るための「革新」が、一つの場所で可視化された稀有な事例である。

継続性と進歩のシンボル

昭和館は、隣接してそびえ立つガラス張りの新庁舎と並び立つことで、栃木県の過去と現在の対話を象徴する景観を創出している。県民に長年親しまれてきた歴史的建造物と、未来の行政を担う現代建築が共存する姿は、伝統を尊重しつつも、常に前進を続ける県の姿勢を示している。このプロジェクトは、日本における歴史的建造物の保存活用、いわゆるアダプティブユース(適応的再利用)の優れた成功事例として、国内外から高い評価を受けている。

結論:単なる移動を超えて、未来への設計図

旧栃木県庁舎曳家工事。それは、細心の注意が払われた計画、卓越した技術的独創性、そして文化遺産に対する深い敬意が結実した、一大叙事詩と言える。

このプロジェクトの意義は、豊かな歴史と高い地震リスクを併せ持つ日本のような国において、都市開発と文化財保存という、時に相反する要求をいかにして両立させるかという普遍的な課題に対する、一つの明確な回答を示した。

解体か保存かという二者択一ではなく、「移動させ、さらに安全性を高めて未来に継承する」という第三の道を、具体的な技術と揺るぎない意志をもって切り拓いたのである。旧栃木県庁舎、現在の昭和館が示すこの物語は、他の都市や国が自らの建築遺産と向き合う際の、力強く、そして希望に満ちた設計図となるだろう。過去は未来のために犠牲にされるべきものではなく、叡智と勇気をもって、輝かしい未来へと慎重に、そして見事に運び込むことができる。この6,000トンの大移転は、その可能性を我々に示している。

旧栃木県庁舎曳家工事のQ&A

| 質問 (Q) | 回答 (A) |

| Q1. 「曳家(ひきや)」とは、具体的にどのような技術ですか? | A. 曳家とは、建物を解体せずに、そのままの姿で別の場所へ移動させる日本の伝統的な建築工法です。建物の持つ歴史性や空間性を損なうことなく保存できるという大きな利点があります。この工事では、総重量6,000トンの旧庁舎を、90度回転させ、61m水平移動させました。 |

| Q2. なぜ、建物を解体せずに移動させる必要があったのですか? | A. このプロジェクトの目的は二重構造でした。第一に、新庁舎建設の敷地を確保しつつ、長きにわたり県民のシンボルであった旧庁舎の正面部分を保存するため。第二に、保存された建物を、最新の耐震技術(免震レトロフィット工法)によって未来へと安全に継承するためです。 |

| Q3. 6,000トンという重さの建物を動かすために、どのような工夫がされましたか? | A. 伝統的な「曳家」技術に加え、以下の最先端技術が融合されました。まず、基礎部分を精密に切り離すために「ワイヤーソーイング工法」を採用。その後、レール上を滑らかに移動させるための特殊な移動装置と、油圧ジャッキを組み合わせた慎重な制御が行われました。 |

| Q4. 曳家工事の後に、建物にはどのような安全対策が施されたのですか? | A. 移転先の新しい基礎に設置されたのが「免震レトロフィット工法」です。これは、既存の建物(レトロフィット)の基礎部分に免震装置を組み込むことで、地震の揺れが建物本体に伝わりにくくする最新の耐震技術です。 |

| Q5. 特に注目の集まった移動作業にはどれくらいの時間がかかりましたか? | A. 建物の切り離し、基礎補強、移動、回転、新基礎への設置まで含めた工期全体は数年間に及びましたが、特に注目の集まった61mの水平移動と90度回転の「曳家」作業自体は、数日から数週間という短期間で、24時間体制の監視下のもと慎重に行われました。 |

| Q6. 総重量6,000トンという重さは、曳家工事においてどれくらいの規模ですか? | A. これは「メガプロジェクト」と称される非常に大規模な事例です。一般的な住宅の曳家とは異なり、この規模の重量を回転・移動させるには、緻密な構造計算と、大規模な油圧ジャッキやレール設備が必要となる、国内でも有数の難工事だったと想定されます。 |

| Q7. 90度回転させる技術は、水平移動と比べて何が難しいのですか? | A. 水平移動が直線的な動きであるのに対し、回転では建物の重心を中心として、全ての部材が異なる速度と軌道で動きます。そのため、四隅にかかる力を厳密に均一に制御しなければならず、わずかなズレが建物のひずみや損傷につながるため、ミリ単位の精度での制御が不可欠です。 |

| Q8. 基礎と建物を切り離した「ワイヤーソーイング工法」とは、どのようなものですか? | A. 建物の基礎となる強固なコンクリート構造物を、ダイヤモンドの粒子を埋め込んだワイヤー(綱)を高速で回転させながら切断していく工法です。振動や騒音を抑えつつ、厚いコンクリートを高い精度で水平に切断できるため、曳家工事前の基礎切り離しに最適です。 |

| Q9. 旧栃木県庁舎が建設されたのはいつで、なぜ保存が必要だったのですか? | A. 旧栃木県庁舎は1938年(昭和13年)に建設されました。65年にわたり県の行政の中枢を担ってきた歴史的シンボルであり、その威厳あるクラシックな建築様式や、県民の記憶が刻まれた空間を、解体ではなく曳家によって未来に伝えることが重要な目的でした。 |

| Q10. この解説を行う「曳家先生」の役割や解説の意義は何ですか? | A. 伝統技術である曳家の知識と豊富な経験を持つ専門家が解説することで、単なる工事記録ではなく、長年の技術継承の観点や、現場で実際に発生した課題、そしてそれをどのように解決したかという深層の技術的ハイライトを、独自かつ専門的な視点から正確に伝えることを意図しています。 |