曳家工事と基礎の関係は?ベタ基礎から独立基礎・鉄筋のことまで曳家先生が徹底解説!

公開日: 最終更新日:

教えて曳家先生! 第十話 ~絶対に損しない基礎のコツ~ 曳家先生が徹底解説!

「教えて曳家先生!~絶対に損しない○○のコツ~」では、曳家の専門業者だからこそ知っている絶対に損をさせないお得な情報、大切な情報について触れていきます。

曳家を検討されている方はぜひ読んで、絶対に損しない曳家と工事の後にも続く大切な生活に必要な情報を一緒に学んでいきましょう。

はじめに:大切な我が家の「曳家」、成功の鍵は”見えない基礎”にあり!

「曳家(ひきや)」という言葉を聞いたことがありますか?「土地の区画整理や道路拡張で移動しなくてはならない」、「日当りが悪いので家の向きを変えたい」、「敷地内にアパートを増築したいが、家の場所が悪くて建てられない」、あるいは「古民家を移築したい」、「敷地を効率的に利用したい」…様々な理由で、建物をそのまま移動するこの技術が注目されています。しかし、家を動かすという大掛かりなプロジェクトで、最も重要な要素の一つが、普段は見えない「基礎」の扱いです。

「曳家(ひきや)」という言葉を聞いたことがありますか?「土地の区画整理や道路拡張で移動しなくてはならない」、「日当りが悪いので家の向きを変えたい」、「敷地内にアパートを増築したいが、家の場所が悪くて建てられない」、あるいは「古民家を移築したい」、「敷地を効率的に利用したい」…様々な理由で、建物をそのまま移動するこの技術が注目されています。しかし、家を動かすという大掛かりなプロジェクトで、最も重要な要素の一つが、普段は見えない「基礎」の扱いです。

多くの方が曳家を検討される際、建物の見た目や間取り、移動後の生活空間に意識が向きがちですが、実はその成功の可否を大きく左右するのが、文字通り家を支える「基礎」なのです。基礎の状態を見誤ったり、適切な対応を怠ったりすると、移動中や移動後に深刻な問題が発生する可能性があります。

前回「絶対に損しない距離のコツ」についてお話ししたこのブログでは、今回、曳家工事における基礎の重要性、様々な工法、特に「基礎ごと」家を移動する方法、そして気になる費用や注意点について、曳家一筋120年以上の実績を持つ五月女建設が、お客様のあらゆる疑問に徹底的にお答えします!「曳家を考えているけれど、うちの基礎は大丈夫?」「基礎ごと動かすって、どんなメリット・デメリットがあるの?」「費用は一体どれくらいかかるの?」そんな不安や疑問を解消し、安心して曳家計画を進めるための一助となれば幸いです。

なぜ曳家工事で「基礎」がこれほど重要なのか? (「曳家 基礎」の重要性とは?)

曳家工事を成功させる上で、なぜこれほどまでに「基礎」が重要視されるのでしょうか。それは、基礎が建物全体の安定性と安全性に直結する、まさに縁の下の力持ちだからです。

建物を支える土台、基礎の基本的な役割とは?

まず、どんな建物にも存在する基礎には、主に以下の3つの大切な役割があります 。

- 建物の重さを地盤に伝える: 建物自体の重さや、家具、そして私たち住人の重さまで、全ての荷重を均等に分散させ、地盤へと安全に伝達します。これが不十分だと、建物は自重に耐えられず、沈下や傾きを引き起こします。

- 地震などの水平力に対抗する: 地震の揺れや台風の強風など、横方向から加わる力(水平力)に対して、建物が倒壊したり、大きく変形したりするのを防ぎます。特に地震国である日本では、この役割は非常に重要です。

- 不同沈下を防ぐ: 地盤の強度が場所によって異なる場合や、荷重が不均等にかかる場合に、建物の一部だけが沈んでしまう「不同沈下」を防ぎます。不同沈下が起こると、建物に歪みが生じ、ドアが開かなくなったり、壁にひびが入ったりといった不具合が発生します。

これらの役割は、建物が静止している状態でも常に機能していますが、曳家工事のように建物を持ち上げ、移動させるという非日常的な状況下では、その重要性が一層増します。

曳家工事中に基礎がしっかりしていないと、どんなリスクが?

もし基礎の状態が悪かったり、基礎の調査や対応が不十分なまま曳家工事を進めてしまうと、様々なリスクが現実のものとなります。

「基礎がしっかりしていないと、建物が傾いたり、倒れたりする恐れがあります。」。これは曳家工事中だけでなく、移動後の建物にも当てはまります。さらに、「曳家工事の最中も建物が破損するリスクもあります。」具体的には、移動の振動や荷重のかかり方の変化によって、壁に亀裂が入ったり、柱や梁といった構造材が損傷したりする可能性があります。

移動が無事に完了したとしても、基礎に問題が残っていれば、新しい場所での生活が始まってから、建物の傾きが進行したり、雨漏りが発生したり、建具の開閉が困難になったりするなど、長期的な不具合に悩まされることになりかねません。これは、せっかくの曳家工事が、新たな問題を生み出してしまうという最悪のケースです。

「見えない部分」だからこそプロの診断が不可欠!

基礎は文字通り「見えない部分」であり、その状態を正確に把握することは専門家でなければ困難です。特に注意が必要なのは、「図面と全く違う実際の基礎」というケースが少なくないことです 。建築時の変更が図面に反映されていなかったり、過去の修繕履歴が不明だったりすると、図面上の情報だけを頼りに計画を進めるのは非常に危険です。例えば、図面では十分な幅や厚さがあるとされる基礎が実際には不足していたり、必要な鉄筋が配置されていなかったりする可能性も考えられます 。

このような隠れたリスクを回避するためには、曳家工事に着手する前に、経験豊富な専門家による徹底的な基礎診断が不可欠です。「基礎のチェックは必ず自分で行うか、きちんとチェックを行う曳家業者に依頼しましょう。」。五月女建設では、長年の経験と専門知識に基づき、お客様の建物の基礎の状態を精密に調査・診断し、最適な曳家計画をご提案します。この事前の正確な現状把握こそが、安全で確実な曳家工事を実現するための第一歩であり、お客様に長期的な安心をお届けするための基礎となると考えています。

無料で今すぐ相談!秘密厳守!※お手元に図面を用意すると簡単に入力できます。

曳家工事と基礎の関わり方:主な工法と選択肢を理解しよう (曳家工事と基礎の主な工法)

曳家工事と一口に言っても、建物の種類や状態、そして何よりも「基礎」の状況やお客様のご要望に応じて、基礎の扱い方にはいくつかの選択肢があります。大きく分けると、移動先で新しい基礎を造る方法と、既存の基礎ごと建物を移動する方法の二つに大別されます。それぞれの工法の特徴を理解することで、ご自身の状況に最適な選択をするための一助となるでしょう。

選択肢 A:移動先で新たに基礎を造る曳家

このアプローチでは、既存の建物本体を現在の基礎から切り離して移動させ、移転先の敷地にあらかじめ新しく強固な基礎を構築し、その上に建物を据え付けます。主に以下の工法があります。

姿曳移動工法(すがたびきいどうこうほう) / 下腰工法(したごしこうほう)

この工法は、「建物の土台部分に穴をあけ、そこに鋼材や角材を通して建物を移動させる工法」です 。建物の荷重を土台部分で受け止めるため、「主に土台がしっかりしている木造住宅の移動に適しています。」

- メリット: 「壁面を傷つけず、床下工事のため生活に支障をきたしません。」 という点が大きな利点として挙げられます。工事中も住み続けられる可能性があるのは、お客様にとって大きなメリットです。

- デメリット・注意点: この工法では、新しい基礎に建物を降ろす際、鋼材を通していた部分の基礎に開口部(欠損部)ができてしまいます。この開口部は後からコンクリートで埋める必要がありますが、その補修や補強には適切な知識と技術が求められます。不適切な処理は基礎の強度低下に繋がる可能性があるため、経験豊富な業者選びが重要です 。

腰付移動工法(こしつきいどうこうほう) / 上腰工法(うわごしこうほう)

「土台より上に鋼材もしくは角材を通し、それと柱をワイヤーや金物(締付ボルト)で結び、建物の荷重を柱から直接受けて移動させる工法です。」。この方法は、「神社・仏閣など土台がない建物や、土台が痛んでいる建物の移動に適しています。」

- メリット: 最大のメリットは、「基礎部分を新築同様に作り、その上に建物を設置するため、強度を下げません。」 という点です。既存の基礎の状態に左右されず、最新の基準に適合した強固な基礎を新たに造ることができるため、建物の耐震性や耐久性を向上させたい場合に非常に有効です。

- どんな時にこの方法が選ばれるの?

- 既存の基礎が著しく損傷・劣化しており、再利用が困難な場合。

- 建物の耐震性を大幅に向上させたい、最新の基礎仕様にしたいという明確なご要望がある場合 。

- 土台がない、または土台の強度が期待できない特殊な構造の建物(例:伝統的な構法の神社仏閣など)。

選択肢 B:家を「基礎ごと」移動する – 基礎共移動工法(きそともいどうこうほう) / 総受工法(そううけこうほう)

文字通り、「基礎ごと建物を移動する工法です。」。総受工法とも呼ばれます 。この工法では、「建物の荷重を基礎ごと受けるため、基礎の下まで地盤を掘り下げます。」。つまり、建物と基礎を一体のものとして扱い、そのまま持ち上げて移動させるダイナミックな方法です。

どんな時にこの方法が選ばれるの?

-

- 「壁で建物の荷重を支えるツーバイフォー構造や、荷重の大きいRC造り、鉄筋コンクリート造りの建物の移動のために生み出された工法です。」。これらの建物は、構造体と基礎の連続性が非常に重要であるため、基礎ごと移動する方が合理的な場合があります。

- 「土蔵やアパート・マンションなどに用いられる」 こともあります。

- お客様が「基礎に穴を開けたくない」 と希望される場合や、既存の基礎が非常に良好な状態で、それをそのまま活かしたいと考える場合にも選択肢となります。

これらの工法の選択は、単に技術的な側面だけでなく、お客様の予算、建物の種類と状態、将来的な建物の利用計画、そして時には「既存の基礎をできるだけ傷つけたくない」といった感情的な側面も考慮して、総合的に判断されるべき戦略的な決定です。五月女建設では、お客様一人ひとりの状況とご要望を丁寧にヒアリングし、それぞれの工法のメリット・デメリットを分かりやすくご説明した上で、最適なプランをご提案いたします。

徹底解説!家を「基礎ごと」移動するメリット・デメリットと費用感 (「基礎ごと」曳家のメリット・デメリットと注意点)

家を「基礎ごと」移動する基礎共移動工法(総受工法)は、特定の状況下で大きなメリットを発揮する一方で、いくつかの注意点やデメリットも存在します。この工法を検討する際には、両側面を十分に理解し、専門家のアドバイスを仰ぐことが不可欠です。

「基礎ごと」曳家の主なメリット

-

健全な既存基礎の有効活用: 現在の基礎が非常に良好な状態であり、構造的にも強度十分である場合、その基礎を解体・新設することなくそのまま活かせます。「基礎に穴を開けたくない」というご要望にも応えられます 。これにより、基礎工事にかかる期間や費用の一部を抑えられる可能性があります。

-

重量物・特殊構造の建物への対応力: 鉄筋コンクリート(RC)造、重量鉄骨造、あるいは壁で建物の荷重を支えるツーバイフォー住宅など、基礎との一体性が特に重要な構造の建物に適しています 。これらの建物では、基礎から分離することなく移動できるメリットは大きいです。

-

建物本体への影響を最小限に抑えられる可能性: 基礎に直接手を加えることなく移動するため、建物本体(特に基礎と直接接する部分)への物理的な干渉や応力の変化を避けられる場合があります 。

-

荷物や内装をそのまま移動できる場合も: 建物の状況や移動計画によっては、家財道具などを移動させずに、生活に近い状態で曳家できるケースもあります 。これにより、引っ越しの手間や費用を軽減できる可能性があります。(ただし、これはケースバイケースであり、専門家による判断が必要です。)

- 建築確認申請に有利:下腰工法、腰付工法とは違い、コンクリート基礎も一緒に運ぶので、基礎構造の図面作成などの手間が省け、確認申請手続きの際にスムーズに進むことがあります。

「基礎ごと」曳家の注意点とデメリット

-

費用が高くなる傾向: 一般的に、移動先で基礎を新設する他の工法と比較して、費用は割高になる傾向があります 。例えば、ある資料では「床板を残して、または基礎ごと曳く場合は、400万円~800万円程度」 とされており、これは他の簡易な方法よりも高額です。また、使用資材や必要人工が増えるため価格も高くなる傾向があります。

-

高度な専門技術、経験、専用設備が不可欠: 建物全体の重量を既存の基礎ごと支え、安全に移動させるためには、極めて高度な技術力、豊富な経験、そして専用の重機や特殊な資材が不可欠です。「ジャッキアップ時の地盤沈下等のリスクも増えるため専門的な知識やジャッキや敷き鉄板等の資材が必要になり、十分な知識・経験・資材を持たない業者が仕事をするとかえって建物を痛めてしまうことがある」 という点は、業者選びの重要性を物語っています。

既存基礎と地盤の徹底的な事前調査が絶対条件: 移動に耐えうるだけの十分な強度と健全性が既存基礎にあるか、そして移動元と移動先の地盤がこの大掛かりな工事に適しているかを精密に調査・評価することが、工事の成否を分けると言っても過言ではありません 。図面と実際の基礎が異なる可能性も考慮し 、不同沈下などの問題がないかも厳しくチェックする必要があります。

-

移動距離と経路の制約: 基礎ごと移動する場合、建物全体の重量が非常に大きくなるため、長距離の移動や、道幅が狭い、高低差があるといった複雑な経路には、技術的・物理的な制約が伴うことがあります 。

-

付帯工事の必要性: 上下水道、ガス、電気といったライフラインの配管を一度切り離し、移動後に再接続する工事が必ず発生します。また、移動先の地盤の状態によっては、地盤改良工事が必要となるケースもあります 。

-

保証や許可申請に関する確認: 選択する工法や建物の状況によっては、既存の地盤保証や建物のメーカー保証が失効したり、引き継ぎができなかったりする場合があります。また、大規模な工事となるため、関連する法的な許可申請が複雑になることも考慮に入れる必要があります 。

五月女建設の強み:「基礎ごと」曳家もお任せください!

「基礎ごと」の曳家工事は、その難易度の高さから、どの業者でも対応できるわけではありません。五月女建設は、この高度な技術を要する工事においても、お客様に確かな安心をお届けできる強みがあります。

-

栃木県内唯一の先進専門機器: 当社は、県内では唯一となる「レンドージャッキ®」や「レンドーローラー®」といった先進的な曳家専門機器を保有しています 。これらの機器を駆使することで、重量のある建物を基礎ごと、より安全かつ精密に移動させることが可能です。これは、文化財級の木造建築から重量建築物の移動まで、高精度な工事を実現するための基盤となっています 。

-

困難な「基礎ごと」曳家の豊富な実績: 五月女建設は、国指定重要文化財の移転事業や、地域特有の大谷石蔵の曳家など、特に難易度の高い「基礎ごと」の曳家工事を数多く手がけ、成功させてきました 。例えば、宇都宮市の楠様邸大谷石蔵の曳家工事では、重量約90トンにもなる石蔵を、170メートル移動させ、さらに185度回転させ、2.6メートルの高低差を克服するという、極めて複雑な条件の工事を完遂しています 。これらの実績は、当社の技術力の高さを何よりも雄弁に物語っています。

-

徹底した事前調査と緻密な計画立案: 「基礎ごと」曳家のリスクを最小限に抑えるためには、微に入り細を穿つ事前調査と、それに基づく緻密な計画が不可欠です。五月女建設では、お客様の大切な建物を守るため、地盤調査から基礎の強度計算、移動経路の確認に至るまで、一切の妥協なく徹底的に行います。

「基礎ごと」の曳家は、確かに費用や技術的なハードルが高い側面はありますが、それに見合うだけのメリットも存在します。重要なのは、そのメリットを最大限に引き出し、デメリットを最小限に抑えることができる、信頼と実績のある専門業者を選ぶことです。五月女建設は、まさにその期待に応えることができる数少ないエキスパートであると自負しております。

無料で今すぐ相談!秘密厳守!※お手元に図面を用意すると簡単に入力できます。

基礎の種類

まず基礎の種類を知ることが大切です。お住まいの建物の図面があったら基礎の種類を確認してみましょう。

一般建築物でよく利用される基礎の種類を以下の4つにまとめました。

- ベタ基礎

ベタ基礎は、建物の床下全体を上部構造と同じような形でコンクリートで覆う構造で作られた基礎です。これにより、建物全体が面で支えられ、荷重が均等に分散されます。そのため地盤への負荷が小さいため、比較的不同沈下への耐性があり軟弱地盤でも選ばれることが多い基礎構造です。

最も一般的な基礎で、鉄筋やコンクリートなどのコストが上がる一方、基礎構造すべてが連続となっているため、特に地震時の耐震性が高く、湿気やシロアリからの影響を受けにくいという利点があります。 - 布基礎

布基礎は、断面が逆T型となるコンクリートを連続させた基礎です。建物面積に対して地面に接する底面積が少ない一方、鉄筋やコンクリートなど材料費のコストパフォーマンスに優れ、広く選ばれている基礎です。布基礎はコンクリート基礎のすべてが連続とならないため、強度、防湿性はベタ基礎に劣ります。そのため、併せて地盤改良工事や防湿工事などを用いることがあります。 - 独立基礎

独立基礎は、名前の通り、建物の柱の下に独立してコンクリートの基礎を配置した基礎です。一般に鉄筋コンクリート造の建物や大きな建築物に選ばれることが多く、荷重を集約して地盤に伝えるため、大きな面積で支える必要がありますが、その分地盤への負担が大きくなります。また独立基礎の間に地中梁(ちちゅうばり)を設け連続とすることで、その強度、耐久力を高めることがあります。 - その他の基礎

その他には軟弱地盤で基礎を支える杭基礎(鋼管杭、コンクリート杭など)や神社仏閣にある礎石(石の基礎)、最近では見ることも少なくなりましたが、大谷石基礎などもあります。

基礎の種類によって曳家工事の工法も変わります。適切な基礎構造とその特徴を把握することで適切な曳家工事を行うことができます。優れた技術を持つ曳家業者さんは基礎構造にも精通しているのでわからないことは質問してみてくださいね。

鉄筋コンクリートの材料とその特徴

現代ではその強度と耐久性から建築物の基礎には一般的に鉄筋コンクリートが採用されます。

その材料、鉄筋・コンクリートやそれらを組み合わせた鉄筋コンクリートの特徴について説明します

鉄筋の特徴

鉄筋は、直径10mm〜50mm程度の鉄でできた棒状の材料です

。主な特徴は以下の通りです:

- 引張力に強い: コンクリートの弱点である引張力を補強する役割を果たします。

- 圧縮力に弱い: 圧縮力がかかると座屈を起こす可能性があります。

- 錆びやすい: 錆びることで強度が低下する可能性があります。

- 高温に弱い: 500°Cで強度が半減し、1,000°Cでほぼ強度がなくなります。

コンクリートの特徴

コンクリートは、水、セメント、細骨材(砂)、粗骨材(砂利)、混和材料を混ぜ合わせて製造される材料です。

セメントは水と混ぜることで水和反応を起こし、硬化して強度を持つコンクリートを形成します。

。主な特徴は以下の通りです:

- 圧縮力に強い: 建物にかかる重量や外力による圧縮力に対して高い耐性を持ちます。

- 引張力に弱い: この弱点を鉄筋が補完します。

- 耐火性が高い: 不燃材料であり、火災時の延焼を防ぐ効果があります。

- 熱伝導率が低い: 火災による熱損失を抑える効果があります。

鉄筋コンクリートの特徴

鉄筋とコンクリートを組み合わせることで、以下のような優れた特性を持つ構造体が形成されます

- 高い耐震性: 地震の揺れによる力を分散させ、倒壊のリスクを低減します。

- 優れた耐久性: 鉄筋とコンクリートは共に劣化しにくく、長期間使用できます。

- 設計の自由度: 様々な形状の建物を建設することが可能です。

- メンテナンスの容易さ: 鉄筋が露出していないため、補修が比較的簡単です。

このように、鉄筋コンクリートは鉄筋とコンクリートの特性を相互に補完し合うことで、高い強度と耐久性を持つ構造体を実現しています。

現代社会にとって切っても切れない重要なものである鉄筋コンクリートですが、それはどのようにつくられるのでしょうか?

以下、コンクリート基礎の作られる過程を示します。

既存の基礎に問題が…?ご安心ください、解決策があります!

曳家をご検討中のお客様の中には、「うちの家の基礎、よく見るとひび割れがあるんだけど…」「なんだか家が傾いているような気がする…」といったように、ご自宅の基礎の状態にご不安を抱えている方も少なくありません。そのようなお悩みも、曳家と基礎工事の専門家である五月女建設にぜひご相談ください。私たちは、あらゆる基礎の問題に対応し、最適な解決策をご提案いたします。

曳家前によく見られる基礎の問題点

長年住み続けてきたお家では、様々な基礎の問題が発生している可能性があります。代表的なものとしては、以下のような点が挙げられます。

- 経年劣化によるひび割れ(クラック)、コンクリートの欠損: 時間の経過とともにコンクリートが劣化し、ひび割れや表面の剥離、欠けなどが生じることがあります 。

- 鉄筋の腐食・露出: コンクリート内部の鉄筋が錆びて膨張し、コンクリートを押し割って表面に露出してしまうことがあります。これは基礎の強度を著しく低下させます 。

- 不同沈下による建物の傾き: 地盤の弱い箇所が沈下することで、建物全体が傾いたり、一部だけが沈んだりする現象です。ドアや窓の開閉不良、床の傾斜などの症状が現れます 。

図面との不一致: 建築時の施工が図面通りに行われておらず、基礎の立ち上がり部分の幅やフーチング(基礎の底盤部分)の厚さ・幅が不足していたり、必要な鉄筋が配置されていなかったり、鉄筋のかぶり厚(コンクリート表面から鉄筋までの距離)が不十分だったりするケースです 。これらは建物の耐震性や耐久性に大きく関わります。

- 塩害や凍害によるコンクリートの劣化: 特に海岸近くの地域や融雪剤を使用する寒冷地では、塩分や凍結融解の繰り返しによってコンクリートが早期に劣化することがあります 。

- 図面と全く違う実際の基礎:実際に曳家工事が始まって、床下に潜ってみる、基礎下を掘削してみることで図面と実際のコンクリート基礎の仕様が違うことがあります。

図面と違うことで、必要な耐震性、耐久力を有しない基礎があるので、曳家工事に必要な強度を確保するために、補強工事が必要になる場合があります。曳家工事が始まって下のような状態が発見されたときはすぐに対処が必要です。

-

- コンクリート基礎の立ち上がり部分の幅が足りない

- フーチンの厚さ、幅が足りない

- 必要な鉄筋が配置されていない

- 必要な鉄筋のかぶりが取れていない

- 立ち上がりコンクリートと土間コンクリートの鉄筋の結束がされていない

- その他の施工不良:

- レイタンス: コンクリート上面に形成される脆弱な薄層で、打継ぎ時の付着性を阻害する

- 砂すじ: セメントペーストが分離し、表面に細骨材が縞状に露出する現象

- 締固め不良: バイブレーターの使用不足による締固め不足

- 養生不良: 適切な湿潤状態の保持や温度制御の失敗による強度不足やひび割れの発生

これらの問題は、放置しておくと建物の安全性を脅かすだけでなく、曳家工事を行う上でも大きな障害となります。

五月女建設の専門的な診断と対応策

五月女建設では、まず経験豊富な専門家がお客様の建物の基礎の状態を徹底的に調査・診断することから始めます。「基礎のチェックは必ず自分で行うか、きちんとチェックを行う曳家業者に依頼しましょう」 とあるように、この初期診断が非常に重要です。目視による確認はもちろん、必要に応じて専門的な機器も用い、問題の原因と範囲を正確に特定します。その上で、以下のような対応策をご提案・実施いたします。

-

最適な補修・補強工事の実施: 診断結果に基づき、ひび割れの注入補修、鉄筋の防錆処理、炭素繊維シートなどを用いた基礎部分の補強工事など、建物の状態と曳家工事の要件に合わせた最適な対策を施します 。これにより、曳家工事に必要な強度を確保します。

-

新しい基礎への交換(移動先での新設基礎構築): 既存の基礎の損傷が著しい場合、あるいは現在の基礎が旧耐震基準のもので、お客様がより高い耐震性を持つ強固な基礎をご希望される場合には、姿曳移動工法や腰付移動工法を選択し、移動先で最新の建築基準に適合した新しい基礎を構築します。「曳家工事で基礎の交換を伴う姿曳移動(下腰)工法・腰付移動(上腰)工法の場合には、基礎の問題をまるごと解決することができると言えます」。

-

「基礎ごと」移動する場合の補強: 基礎ごと移動する基礎共移動工法を選択する場合でも、既存基礎に何らかの補修や補強が必要と判断されれば、ひび割れの補修や鉄筋の防食工事などを適切に行い、移動中の安全性と移動後の耐久性を確保します 。

-

沈下修正・嵩上げ工事による根本解決: 建物が傾いている場合には、その原因を特定した上で、専門的な技術を用いた沈下修正工事を行い、建物を水平な状態に戻します。また、水害リスクのある地域では、基礎や地盤を嵩上げする工事も実績があり、これにより浸水被害を防ぎ、建物の耐久性向上にも貢献します 。

-

大谷石建築への特別な配慮とトータルサポート: 宇都宮市近郊に多く見られる大谷石蔵のような歴史的価値の高い建造物については、その独特な材質や構造を熟知した専門家が対応します。五月女建設は、大谷石建築の曳家工事において、単に移動させるだけでなく、必要に応じて構造補強、専門企業THK社と連携した免震工事、沈下修正、嵩上げ工事など、曳家技術を応用した「大谷石建築のトータルサポート」を提供しています 。これにより、貴重な文化財を次世代へと守り伝えていくお手伝いをしています。

お家の基礎、こんな状態でも大丈夫?五月女建設の対応例

上記はあくまで一般的な例です。実際には、お客様の建物の状態、ご要望、ご予算などを総合的に考慮し、最適な解決策をオーダーメイドでご提案させていただきます。基礎に関するどんな小さな不安でも、まずは五月女建設にご相談ください。

無料で今すぐ相談!秘密厳守!※お手元に図面を用意すると簡単に入力できます。

【DIY】あなたもできる!コンクリート基礎の簡単なチェックポイント

曳家工事を行う前には、基礎のチェックを行うことが大切です。チェックのポイントは、以下のとおりです。

- 図面との違いがないかどうか:

図面があったとしても、建物を建てた時の打合せで、実際の作業が違うにもかかわらず、図面の変更が行われていないことがあります。 - 基礎のひび割れや欠損がないかどうか:

床下換気口、人通口などコンクリート基礎の欠損部分には本来であれば、非連続となった鉄筋を補強するために補強鉄筋が配筋されます。その補強鉄筋がなかったり、建物が不同沈下を起こすことで、基礎にひび割れが起きることがあります。

- 基礎の鉄筋が腐食していないかどうか:

基礎のひび割れやコンクリートの剥離により基礎の鉄筋が空気に触れ、腐食することがあります。その多くサビの水垢のような形で視認することができます。 - 地盤に対し不同沈下していないかどうか:

様々な要因で地盤沈下が起きることがあります。基礎の不同沈下はそのひび割れや腐食にもつながり、建物の寿命を大幅に短くすることから早期の対応が必要です。

基礎に問題があると、曳家工事中に建物が傾いたり、建物が傷む恐れがあります。そのため、基礎のチェックは必ず自分で行うか、きちんとチェックを行う曳家業者に依頼しましょう。

基礎に問題が見つかった場合は?

それではもし鉄筋コンクリートの基礎に問題が見つかった場合は、どうしたらよいのでしょう?

もちろん、基礎の交換や補強工事を行う必要があります。

そして先ほど紹介した劣化要因対策の他に、曳家工事で基礎の交換を伴う姿曳移動(下腰)工法・腰付移動(上腰)工法の場合には、基礎の問題をまるごと解決することができると言えます。

基礎も一緒に移動をする基礎共工法の場合には補強工事を行う必要があるでしょう。例えば、ひび割れや欠損の補修・腐食した鉄筋の防食工事を行うことで、そのままの基礎でもより長く使用することができるようになります。

既存建物に不同沈下があった場合には、その建物の具体的な沈下量や地盤の状態、建物の改築履歴などを調べる必要があります。

もちろん曳家工事の際に沈下部分の修正も行うのですが、建物上部との関係も調整しながら修正工事を行わないと、外壁、内装、基礎の破損にもつながりかねません。

※曳家工法の種類については

・「教えて曳家先生! 第七話~絶対に損しない工法のコツ~」

ひび割れについては

・「教えて曳家先生! 第十一話 ~絶対に損しない ひび割れ 防止のコツ~」

を参照ください。

定期的な点検と維持管理

劣化状況を把握するためには定期的な点検が不可欠です。劣化度合いに応じた補修や補強計画を立てることで、早期発見・早期対応が可能になります。また、劣化因子の遮断や除去だけでなく、鉄筋腐食の進行抑制、施工不良の防止も考慮した維持管理が求められます。

これらの対策は、それぞれ異なるメカニズムに対応しており、適切な方法を選択することで鉄筋コンクリート構造物の耐久性と安全性を高めることができます。

曳家工事には、工事着工前から工事中、工事完了後と様々なリスクが伴います。これらのリスクからお客様の生命と財産を守るためには事前の準備が必要です。曳家工事を理解し、今お住まいの建物を理解することで、生命と財産を守ることができます。

なぜ曳家・基礎工事で「五月女建設」が選ばれ続けるのか?

曳家工事は、お客様の大切な財産である住まいと、そこに詰まったかけがえのない思い出を未来へとつなぐ、責任の大きな仕事です。だからこそ、どの業者に任せるかという選択は、慎重の上にも慎重を期したいものです。五月女建設が、この栃木の地で120年以上にわたり、地域のお客様から深い信頼を寄せられ、選ばれ続けているのには、確かな理由があります。

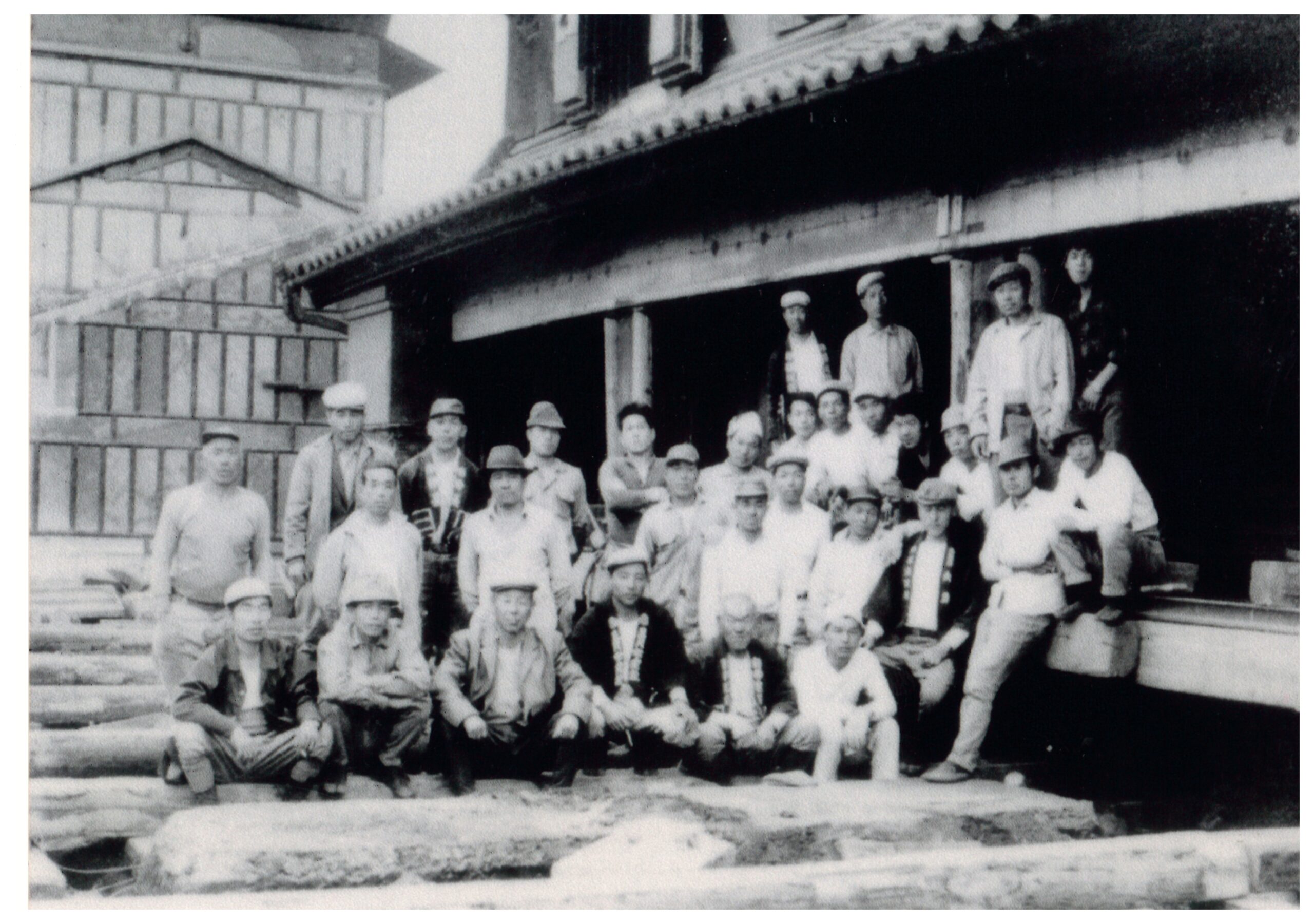

1. 120年以上の歴史と革新が生む、圧倒的な技術力と信頼

五月女建設の歩みは、日本の近代化が急速に進んだ1902年(明治35年)に、初代五月女常吉が「五月女組」を創業したことから始まります 。以来、私たちは幾多の時代の変化と技術革新の波を乗り越え、曳家技術を絶えず磨き続けてまいりました。大正時代には、全国各地の索道工事や、飛島組の東京神田橋梁工事などを手掛け、「橋梁の五月女」としてその名を全国に轟かせた歴史も、私たちの技術力の礎となっています 。

その技術は、国指定重要文化財である宇都宮市の「旧篠原邸住宅」の移転工事(1930年)や、同じく国指定有形文化財「栃木県立真岡高等学校記念館」の耐震改修工事(曳家技術による高揚げと鉄筋基礎コンクリート築造)、さらには数多くの神社仏閣、そして地域特有の大谷石蔵の移転・修復事業など、貴重な文化財保護への貢献という形で実を結んでいます 。これら一つひとつの実績が、お客様からの揺るぎない信頼の証です。

2. 栃木県内唯一!先進の曳家専門機器と熟練の職人技の融合

五月女建設は、曳家工事の精度と安全性を飛躍的に高めるため、技術革新にも積極的に取り組んでいます。特筆すべきは、当社が栃木県内では唯一保有する、先進の曳家専門機器群です 。例えば、「レンドージャッキ®」や「レンドーローラー®」といった特殊な専門機器を導入することにより、従来では困難とされた重量建築物の精密かつ安全な移動や、文化財級の繊細な木造建築の高精度な工事が可能となりました 。

しかし、私たちは決して機械の力だけに頼るのではありません。曳家工事の現場では、最終的に人の手による細やかな調整が、仕上がりの品質を大きく左右します。「曳家工事では枕木一本一本運んで組むにしても手で行いますし、基礎の下の地盤、機械の入らないところも人力で掘り進めます」。このような、熟練の職人による丁寧な手仕事と、最新技術の最適な融合こそが、五月女建設ならではの高品質な曳家工事を生み出しているのです。

3. 難易度の高い大谷石建築の曳家・改修もお任せください

3. 難易度の高い大谷石建築の曳家・改修もお任せください

栃木県を代表する特産品であり、日本遺産にも認定されている大谷石を用いた建築物、特に大谷石蔵の曳家や改修は、その石材特有の性質を熟知した専門的な技術と細心の注意が求められる、非常に難易度の高い工事です。五月女建設は、この大谷石建築の曳家・改修においても豊富な実績とノウハウを有しています。

例えば、宇都宮市の道路拡張事業に伴うS様邸大谷石蔵(重量約75トン)の曳家工事では、約5メートルの移動に加え、95度の回転、さらには水路をまたいでの作業という困難な条件下で、成功を収めました 。また、楠様邸の大谷石蔵(重量約90トン)の曳家工事では、170メートルという長距離を移動させ、185度回転、2.6メートルの高低差を克服するという、まさに当社の技術力の粋を集めたプロジェクトとなりました 。

私たちは、単に大谷石建築を移動させるだけでなく、曳家工事の際に湿気や虫害で傷んだ土台や柱を交換し建物の構造を強化する「構造補強」、地震の揺れから貴重な建物を守る「免震工事」(専門企業THK社との連携実績あり )、建物の傾きを修正する「沈下修正工事」、浸水被害を防ぐための「嵩上げ工事」など、大谷石建築を長期的に維持・活用していくための「トータルサポート」を提供しています 。

4. お客様の「想い」に寄り添う、真摯な姿勢

五月女建設が最も大切にしているのは、お客様一人ひとりの「想い」です。私たちは、単に建物を物理的に移動させることを仕事としているのではありません。お客様が長年住み続けてきた家への愛着、そこに刻まれた家族の歴史、かけがえのない思い出…その目に見えない大切な「想い」も一緒に、大切に未来へと曳いていくことこそが、私たちの使命であると考えています 。

そのため、工事着工前にはお客様と十分なコミュニケーションを取り、ご要望やご不安を丁寧にお伺いします。そして、地域に根差した企業ならではの、迅速かつ丁寧な対応を常に心がけています 。

5. 透明性の高い費用説明と、将来を見据えた提案

曳家工事には決して安くない費用がかかります。だからこそ、五月女建設では、費用の透明性を何よりも重視しています。詳細な見積もりを作成し、工事内容の一つひとつについて丁寧にご説明することで、お客様にご納得いただいた上で工事を進めてまいります。

また、単に現在の問題を解決するだけでなく、将来的な視点も踏まえたご提案を心がけています。例えば、曳家と建て替えのコストを比較検討する際には、2025年に施行される改正建築基準法の影響(新築費用の約7.5%上昇が見込まれる )なども考慮に入れ、お客様にとって長期的に見て最もメリットのある選択肢は何かを共に考えます。一般的に、曳家工事の総費用は新築費用の約6割から7割程度に収まることが多く 、近年の建設資材の高騰や労務単価の上昇を鑑みると、曳家の経済的な優位性はさらに増す傾向にあります。

これらの理由から、五月女建設は多くのお客様に選ばれ、信頼され続けています。お客様の大切な住まいと未来のために、私たちが持つ全ての技術と経験、そして情熱を注ぎ込むことをお約束いたします。

曳家と基礎工事に関するQ&A

Q1:曳家工事を考えていますが、なぜ「基礎」がそんなに重要なんですか?

A1:基礎は、建物全体の重さを支え、地震などの力から守り、建物が不均等に沈むのを防ぐ、まさに家の土台です 。曳家工事では建物を持ち上げて移動させるため、この基礎がしっかりしていないと、移動中や移動後に建物が傾いたり、損傷したりする大きなリスクがあります 。見えない部分だからこそ、専門家による正確な診断が不可欠です 。

Q2:「基礎ごと家を移動する」方法があると聞きました。どんなメリット・デメリットがありますか?

A2:「基礎ごと」家を移動する工法(基礎共移動工法/総受工法)ですね 。

- メリット:現在の基礎が非常に良好な状態であれば、それを活かせます 。特に鉄筋コンクリート造やツーバイフォー住宅など、基礎との一体性が重要な建物に適しています 。また、建物本体への影響を抑えられたり、場合によっては家財を移動させずに済むこともあります 。

- デメリット:一般的に他の工法より費用が高くなる傾向があります 。また、非常に高度な技術と専門の設備が必要で、既存基礎や地盤の徹底的な事前調査が不可欠です 。移動距離や経路にも制約が出ることがあります 。

Q3:うちの基礎にはひび割れがあるのですが、曳家は可能でしょうか?

A3:ご安心ください。五月女建設では、まず専門家が基礎の状態を徹底的に診断します 。ひび割れの状態や原因に応じて、最適な補修・補強工事を行ったり 、損傷が激しい場合やお客様のご希望によっては、移動先で新しい強固な基礎を造る工法(姿曳移動工法や腰付移動工法)をご提案します 。基礎ごと移動する場合でも、必要な補修・補強はしっかりと行います 。

Q4:曳家工事の工法にはどんな種類があって、どう選べば良いのですか?

A4:主な工法として、移動先で新たに基礎を造る「姿曳移動工法(すがたびきいどうこうほう)」や「腰付移動工法(こしつきいどうこうほう)」、そして既存の基礎ごと移動する「基礎共移動工法(きそともいどうこうほう)」があります 。

- 姿曳移動工法:土台がしっかりした木造住宅に適しており、床下工事のため生活への支障が少ないのが特徴です 。ただし、新基礎への据付時に基礎に開口部ができるため、適切な補修が必要です 。

- 腰付移動工法:土台がない建物や土台が傷んでいる場合に適しており、新設基礎の上に建物を設置するため強度を保てます 。

- 基礎共移動工法:ツーバイフォー構造やRC造など、基礎との一体性が重要な建物に適しています 。 どの工法が良いかは、建物の種類や状態、お客様のご要望、ご予算などを総合的に考慮して、専門家が最適なプランをご提案します 。

Q5:曳家工事の費用は、だいたいどれくらいかかりますか?建て替えと比べてどうですか?

A5:曳家工事の費用は、建物の大きさ、構造、移動距離、選択する工法、基礎の状態、付帯工事(解体、設備、外構など)の内容によって大きく変動します 。 一般的に、曳家工事全体の費用は新築費用の約6割から7割程度に収まることが多いと言われています 。特に近年の建設資材の高騰や労務単価の上昇を考えると、曳家の経済的なメリットは増す傾向にあります 。 「基礎ごと」曳家する場合は、他の工法より高くなる傾向があります 。 正確な費用については、無料相談やお見積もりをご利用ください 。

Q6:五月女建設に曳家・基礎工事を依頼するメリットは何ですか?

A6:五月女建設は、120年以上の歴史と豊富な実績を持つ曳家の専門家集団です 。

- 圧倒的な技術力と信頼:国指定重要文化財の移転工事など、数々の難易度の高い工事を手掛けてきました 。

- 先進の専門機器:栃木県内唯一の「レンドージャッキ®」や「レンドーローラー®」といった先進機器を保有し、精密で安全な工事を実現します 。

- 大谷石建築のエキスパート:大谷石蔵の曳家・改修(構造補強、免震、沈下修正、嵩上げなど)も得意としており、豊富な実績があります 。

- お客様第一の姿勢:お客様の「想い」に寄り添い、透明性の高い費用説明と将来を見据えた最適なご提案を心がけています 。

Q7:相談や見積もりは無料ですか?

A7:はい、五月女建設では無料相談やウェブでの簡単見積もり、オンライン相談などを承っております 。基礎に関するご不安や曳家に関する疑問など、どんなことでもお気軽にご相談ください。専門の曳家指導士が丁寧に対応させていただきます。

このQ&Aが、お客様の曳家計画の一助となれば幸いです。さらに詳しい情報や、個別のケースに関するご相談は、どうぞお気軽に五月女建設までお問い合わせください。

ーーー

達成感を越える信頼の架け橋をつくっていく

このブログを読んでいただき、誠にありがとうございます。多くの方に読んでいただけていること、そして、お客様の「大切な家と想い」を守るという同じ目標に向かって共に歩んでいけることを、心から嬉しく思います。

「うちの基礎は、本当に大丈夫だろうか…」「どの工法を選べば、この家を安全に、そして末永く守っていけるのだろうか…」「費用は一体どれくらいかかるのだろう…」

もし、あなたが今、そのような疑問やご不安をお持ちでしたら、どうぞご安心ください。曳家と基礎工事の専門家集団である五月女建設が、お客様一人ひとりの状況に真摯に耳を傾け、長年の経験と最新の技術、そして何よりもお客様の大切な住まいへの「想い」を共有する心をもって、最適な解決策をご提案させていただきます。

私たちにとって、お客様は単なる顧客ではありません。

共に「大切な家と共にそこにあるご家族想い出、未来を守る」という一つのプロジェクトを進める仲間だと考えています。

またお客様の想いを理解し、信頼関係を築くことで、お客様にとって最適なプランをご提案し、最高品質の仕事を提供することができると考えています。

曳家工事では枕木一本一本運んで組むにしても手で行いますし、基礎の下の地盤、機械の入らないところも人力で掘り進めます。膝立ちできないような狭い通路を約30kgのジャッキを抱えて屈みながら進んで設置することもあります。

ですので、曳家工事の現場の達成感は、その労力・それまでの心労に比例してとても大きなものになります。でもそれよりなにより嬉しいことはお客様へ安全に工事完了できたことを報告できる瞬間、お客様からの「お疲れ様」、「ありがとう」を頂ける瞬間です。

今後も、お客様のお悩み解決に役に立つ情報を発信し、お客様との信頼関係を築いていけるよう、ブログを更新していきます。これからも、末永くよろしくお願いいたします。

ーーー

「教えて曳家先生!~絶対に損しない○○のコツ~」では、曳家の専門業者だからこそ知っている絶対に損をさせないお得な情報、大切な情報について触れていきます。

曳家を検討されている方はぜひ読んで、絶対に損しない曳家と工事の後にも続く大切な生活に必要な情報を一緒に学んでいきましょう。

「うちの基礎は大丈夫?」「こんな家でも曳家できる?」「費用はどれくらい?」

そんな疑問やご不安をお持ちでしたら、まずは五月女建設の無料相談をご利用ください。専門の曳家指導士が、お客様の状況を丁寧にお伺いし、最適なプランをご提案します。

もし身近に信頼できる曳家さんがいない場合は日本曳家協会認定の曳家指導士、五月女がお答えします。ぜひ五月女建設のお問合せフォームにお悩みを曳家先生へのウェブ相談、もしくは五月女建設のお問合せフォームでご連絡ください。

あなたの身に寄り添った立場で法律面、施工面、費用面など持てる知識と経験の限り、誠心誠意お答えさせて頂き、あなたの「絶対損しない曳家工事」に協力させて頂きます。