【地盤沈下】家の傾きを直すには?沈下修正工事の基礎知識|原因・工法・業者選び

公開日: 最終更新日:

絶対に損しない地盤沈下「沈下修正工事」のコツを曳家先生が徹底解説!

「教えて曳家先生!~絶対に損しない○○のコツ~」では、曳家の専門業者だからこそ知っている絶対に損をさせないお得な情報、大切な情報について触れていきます。

曳家を検討されている方はぜひ読んで、絶対に損しない曳家と工事の後にも続く大切な生活に必要な情報を一緒に学んでいきましょう。

こんにちは曳家先生です。前回は、「絶対に損しない坪単価のコツ」についてお話ししました。今回は、地盤沈下の原因から対策、そして万が一沈下してしまった場合の対処法まで、「地盤沈下」について丁寧に解説していきます。

地盤沈下の原因とその被害

「まさか、うちが地盤沈下になるなんて…」

地震のニュースを見るたびに、そんな不安がよぎることはありませんか?

地盤沈下は、地震だけでなく、様々な要因で発生する可能性があります。

もし、自分の家が地盤沈下してしまったら…?

建物に深刻なダメージを与え、安心して暮らせなくなるかもしれません。

「地盤沈下なんて他人事だと思っていた…」

そんなあなたも、この記事を読めば、地盤沈下から家を守るための知識が身につきます。

そして、もしもの時に慌てず、適切な行動が取れるようになるでしょう。

さあ、一緒に地盤沈下の不安を解消し、安心して暮らせる未来を手に入れましょう!

地盤沈下って一体何?その原因とは

地盤沈下とは、読んで字のごとく、地面が沈んでしまう現象です。

例えば、家がゆっくりと沈んでいく船のようなもので、放っておくと建物全体に歪みが生じ、ドアや窓が開かなくなったり、壁に亀裂が入ったりと、日常生活に支障をきたすだけでなく、建物の寿命を縮めてしまう可能性もあります。

では、なぜ地盤沈下は起こるのでしょうか?

その原因は様々ですが、代表的なものをいくつかご紹介しましょう。

地下水の過剰な汲み上げ:

地下水を大量に汲み上げると、地下水位の低下により、土中の水分が減少し、地面を支える力が弱くなってしまいます。特に、軟弱な地盤では、この影響が顕著に現れます。

地震の影響:

地震の揺れによって、地盤が緩んだり、液状化現象が起こったりすることで、地盤沈下が引き起こされることがあります。地震振動による土中の分子間力が一時的に低減することでそれまでは十分な地耐力を有していると考えられた地盤であっても建物が沈下し、傾くことがあるのです。

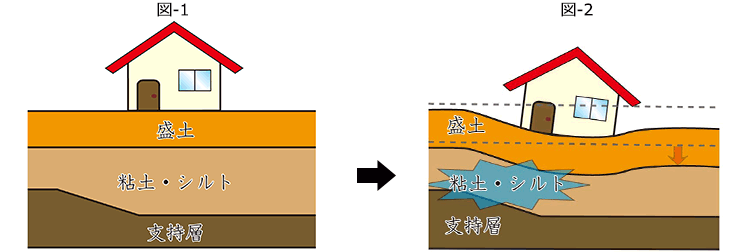

建物の荷重による圧密沈下:

重い建物が地盤に建っていると、その荷重によって地面が徐々に沈んでいくことがあります。特に、含水率の高い軟弱な地盤では、この影響を受けやすいです。つまり、それまで土中に含まれていた水分が地盤に建物荷重がかかることで、水平方向に逃げていくことで、建物下部の地盤体積が圧密され、建物が傾くのです。圧密沈下は「腐植土(有機質土)」でで最も生じやすく、「沖積粘性土」でも生じることがあります。また、一般的に盛土部分においては砂礫土は沈下スピードが早く、飽和粘性土はその透水性の低さから、沈下に時間(10年近く)がかかることが多いです。

不適切な地下埋設物:

建築基準法が緩かった時代や悪質業者による施工で後々建物が沈下することがあります。例えば、腐植土(黒土)、不法投棄木材(伐木や根)、瓦や石膏ボードなどの建築廃材、コンクリート廃材、玉石などが建物の下に埋められた場合、建物が沈下し、傾くことがあります。それは木材・有機物の腐食による窒素化・体積の減少を起こしたり、瓦、石膏ボードなど非腐食性材料であっても、それらがあるせいで十分な転圧ができないことから地盤沈下が起こります。

地盤沈下によって引き起こされる生活への影響

これらの原因によって引き起こされる地盤沈下は、私たちの生活に様々な悪影響を及ぼします。

例えば、

建物へのダメージ:

インフラへの影響:

道路や水道管、ガス管などが地盤沈下の影響を受けると、破損・引き抜けによる機能停止に繋がる可能性があります。最初に沈下の影響をお気づきになる方はこういった理由からお気づきになることが多いです。

資産価値の低下:

地盤沈下した土地や建物は、資産価値が大きく下がってしまいます。

安全性の低下:

地盤沈下によって、地滑りや土砂崩れなどの二次災害が発生するリスクが高まります。

健康面の低下:

傾いた床をそのままにしておくと、頭痛や肩こり、嘔吐症状まであります。

このように、実は地盤沈下は私たちの生活に深刻な影響を与える可能性があるんです。

だからこそ、地盤沈下について正しい知識を身につけ、適切な対策を講じることが重要なのです。

もっと地盤沈下について詳しく知りたい方は

「地盤沈下(KG-NET)」

をご参考下さい。とてもわかりやすい図解で地盤沈下が理解できます。

これらの原因をまとめたのが以下の表です。

地盤沈下の主な原因とその特徴

関連記事 :【地震で家が傾いたら?】地盤沈下・復旧のQ&A|費用・保険・相談窓口

放置は禁物!地盤沈下が引き起こす深刻な被害とサイン

地盤沈下、特に建物が不均一に沈む「不同沈下」は、最初は小さな兆候として現れるかもしれませんが、放置すると建物そのものや生活、さらには資産価値に至るまで、深刻な被害を引き起こす可能性があります。ここでは、地盤沈下がもたらす具体的な被害と、その初期サインについて詳しく見ていきましょう。

建物への直接的な被害

-

傾き・ひび割れ: 不同沈下の最も代表的な症状です。建物の一部が沈むことで、家全体が傾いたり、基礎や内外の壁に亀裂が入ったりします 。ひび割れは、最初は細いものでも、沈下が進行するにつれて幅が広がり、数も増えていく傾向があります 。特に、基礎のひび割れは建物の耐久性に直結する重大な問題です。屋根・外壁部分であれば、雨漏り、コンクリート基礎部分のひび割れは内部鉄筋のサビ・腐食にも繋がり長期耐久力を大きく損なうため、注意が必要です。

-

建具の不具合: 建物が歪むと、ドアや窓の開閉がスムーズにできなくなったり、鍵がかかりにくくなったりします 。これは、日常生活において非常に不便を感じるサインの一つです。

-

構造的損傷: 沈下が進行すると、建物の基礎だけでなく、柱や梁といった主要な構造部材にも過度な力がかかり、損傷を引き起こす可能性があります。つまり、ほぞや金物の引き抜け、構造材の破損することで最悪の場合、建物の安全性が著しく損なわれることもあります。

-

抜け上がり: 建物の周囲の地盤が、建物直下の地盤よりも大きく沈下した場合、相対的に建物が地面から浮き上がったように見える「抜け上がり」という現象が発生することがあります 。

日常生活への影響

-

ライフラインの寸断: 地盤の変動によって、地中に埋設されているガス管、水道管、排水管などが破損したり、接続部がずれたりすることがあります 。これにより、ガス漏れや漏水、下水の逆流といった深刻な事態を招き、生活に支障をきたします。

-

排水不良: 敷地内の地面が傾斜することで、雨水などがうまく排水されずに溜まったり、家のほうへ流れ込んできたりすることがあります。また、排水溝の流れが悪くなることもあります 。

-

健康への影響 : 意外と見過ごされがちですが、傾いた家で生活することは、住む人の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。わずかな傾きでも、めまいや頭痛、吐き気、肩こり、睡眠障害などを引き起こすことが報告されています 。例えば、床の傾斜が (角度で約 )を超えると、めまいや頭痛を訴える人が出始めるとされています 。原因不明の体調不良が続く場合、もしかしたら家の傾きが関係しているのかもしれません。

経済的・法的な影響

-

資産価値の低下: 地盤沈下によって傾いたり、ひび割れなどの損傷があったりする家は、当然ながら不動産としての評価が著しく低下します。売却しようとしても買い手がつきにくく、大幅な価格の下落は避けられません 。

-

契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任): 土地や建物を売却する際、地盤沈下やそれによる建物の欠陥(瑕疵)を知りながら伝えなかった場合、あるいは知らなくても通常期待される品質を備えていなかった場合、売主は買主に対して契約不適合責任を問われる可能性があります 。これにより、損害賠償請求や契約解除に至るケースもあります。

-

高額な修繕費用の発生: 地盤沈下の調査、地盤改良工事、建物の傾き修正や補修には、多額の費用がかかることが一般的です。地盤改良工事だけでも数百万円単位の費用が必要になることもあります 。

地盤沈下の被害は、このように多岐にわたります。最初は些細な変化でも、「そのうち治るだろう」「これくらいなら大丈夫だろう」と安易に考えて放置してしまうと、時間とともに問題は深刻化し、取り返しのつかない事態になりかねません。建物の異変に気づいたら、早めに専門家に相談することが、被害を最小限に食い止め、安心して暮らせる住まいを守るための鍵となります。

【DIY】今すぐできる地盤沈下セルフチェックリスト&専門家診断のすすめ

「もしかして、うちも地盤沈下かな?」とそう感じたら、まずはご自身でできる範囲で家の状態をチェックしてみましょう。ここでは、専門家でなくても気づきやすい「地盤沈下のサイン」をまとめたセルフチェックリストと、より正確な状況把握のために不可欠な「専門家による診断」の重要性について解説します。

自分でできる初期チェック:簡単セルフチェックリスト

以下の項目を参考に、ご自宅の周りや室内を注意深く観察してみてください。一つでも当てはまる項目があれば、地盤沈下の可能性を疑ってみる必要があります。複数の項目が該当する場合には、ぜにお近くの専門家への相談をしてみてください。

我が家の地盤沈下?簡単セルフチェックリスト

| チェック項目 | 確認ポイント | はい/いいえ | 専門家相談の目安 |

|---|---|---|---|

| 【外回り】 | |||

| 1. 基礎コンクリートにひび割れがある | 幅0.5mm以上、深さ5mm以上のもの、水平・垂直でない斜めのもの、数が多いなど | 複数箇所、幅広・深いものは要注意 | |

| 2. 外壁にひび割れがある | 特に窓の隅や開口部周り、斜め方向のひび割れ | 複数箇所、幅広・長いものは要注意 | |

| 3. 家と地面(犬走りや駐車場など)の間に隙間ができている | 以前はなかった隙間、徐々に広がっている | 隙間が指1本分以上ある場合は要注意 | |

| 4. ブロック塀や擁壁が傾いている、ひび割れている | 明らかに傾いている、目地がずれている、大きなひび割れ | 倒壊の危険性も考慮し、早めに相談 | |

| 5. 敷地内の地面が一部陥没している、または盛り上がっている | 明らかな凹凸、水たまりができやすい | 原因究明が必要 | |

| 【室内】 | |||

| 6. ドアや窓の開閉がしづらい、鍵がかかりにくい | 以前よりスムーズでない、特定の場所だけ引っかかる | 複数箇所で発生している場合は要注意 | |

| 7. 壁紙(クロス)にシワや亀裂、剥がれがある | 特に部屋の隅や建具周り、斜め方向のシワや亀裂 | 原因が建物の歪みである可能性 | |

| 8. 床がきしむ、または歩くとフワフワした感じがする | 特定の場所だけでなく、広範囲で感じる | 床下の問題も考えられる | |

| 9. 床に置いたビー玉やゴルフボールが転がる | 転がる速さや方向に注意(ただし床材の施工精度も影響するため、これだけで判断は禁物 ) | 複数の部屋、一方向に転がる場合は傾きの可能性 | |

| 10. 柱と壁の間、壁と天井の間などに隙間がある | 以前はなかった隙間、徐々に広がっている | 建物の歪みが進行している可能性 | |

| 【その他】 | |||

| 11. 雨樋の水の流れが悪い、または途中で溢れる | 建物が傾いて雨樋の勾配が変わった可能性 | ||

| 12. 原因不明の体調不良(めまい、頭痛など)が続く | 家の傾きが影響している可能性も | 他のチェック項目と合わせて総合的に判断 |

このチェックリストはあくまで初期の目安です 。地盤沈下の正確な診断には専門的な知識と調査が必要です。

ハザードマップの活用(災害リスクのチェック)

お住まいの地域や購入を検討している土地が、そもそも地盤沈下のリスクを抱えやすい場所かどうかを知るために役立つのが「ハザードマップ」です。ハザードマップは、自然災害による被害予測や避難場所などを示した地図で、自治体のウェブサイトなどで公開されています 。液状化しやすい区域、浸水想定区域、土砂災害警戒区域などが示されており、土地の成り立ちや地盤の特性を間接的に把握する手がかりになります。栃木県でも、各市町がハザードマップを作成・公開していますので、一度確認してみることをお勧めします 。

専門家による調査の重要性

セルフチェックやハザードマップで気になる点があった場合、あるいは新築や不動産購入を検討している場合には、専門家による地盤調査が不可欠です。地盤調査を行うことで、地盤の硬さや土質、軟弱層の深さなどを正確に把握し、地盤沈下のリスクを評価することができます。

主な地盤調査の方法には、以下のようなものがあります。

-

SWS試験(スウェーデン式サウンディング試験): 先端にスクリューポイントを取り付けたロッドに荷重をかけながら回転させ、その貫入抵抗から地盤の硬軟を調べる方法です。比較的簡易で費用も安価(一般的に3万円~5万円程度)なため、戸建て住宅などの小規模建築物の地盤調査で広く用いられています 。

-

ボーリング調査(標準貫入試験など): 地面に孔を掘り(ボーリング)、一定の深さごとに標準貫入試験(SPT)という方法で地盤の硬さを測定したり、土のサンプルを採取したりする調査です。SWS試験では貫入できない硬い地盤や、より深い層までの詳細な地盤情報を得ることができます。中規模以上の建築物や、より精密なデータが必要な場合に用いられ、費用はSWS試験より高額(一般的に25万円~30万円程度)になります 。

その他の調査

- ホームインスペクション:住宅診断士が行う住宅の劣化状況、不具合事象の有無、改修すべき箇所やその時期、おおよその費用などを見きわめる診断で、建物外周、内装、床下、設備など総合的な診断を行います。

- 専門業者による調査:ホームインスペクションでは行わない詳細な沈下量調査、沈下原因の調査、沈下修正工法選択のための調査を行います。

これらの調査結果に基づいて、地盤改良の必要性や適切な工法が判断されます。自己判断せずに、まずは専門家に相談し、適切な調査・診断を受けることが、将来の安心につながる第一歩です。

無料で30秒で今すぐ相談!※お手元に図面を用意すると簡単に入力できます。

地盤沈下に立ち向かう!主な対策工事の種類・費用・期間を比較

地盤沈下の兆候が見られたり、地盤調査の結果リスクが高いと判断されたりした場合、どのような対策が考えられるのでしょうか。対策工事は、大きく分けて「地盤改良工法」と「沈下修正工法」の二つがあります。ここでは、それぞれの代表的な工法の特徴、おおよ सना費用、工期などを比較しながら解説します。ただし、実際の費用や工期は、土地の状況、建物の規模や構造、沈下の程度などによって大きく変動するため、あくまで目安として参考にしてください。

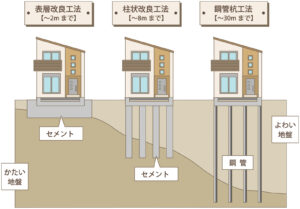

地盤改良工法(主に新築時や、沈下被害が発生する前の予防策として)

地盤そのものを強くして、将来の沈下を防ぐための工事です。

-

表層改良工法 (Surface Stabilization Method): 建物の基礎底面から深さ2m程度までの比較的浅い範囲の軟弱地盤を、セメント系の固化材と混ぜ合わせて固め、地盤の強度を高める工法です。

- メリット: 比較的安価で工期も短い。

- デメリット: 深い軟弱層には対応できない。

- 費用目安: 約20万円~70万円程度 。

- 工期目安: 数日程度。

-

柱状改良工法(深層混合処理工法) (Columnar Stabilization Method / Deep Soil Mixing): 軟弱地盤が深さ2m~8m程度まで続く場合に用いられます。地面にセメント系の固化材を注入しながら攪拌混合し、地中にコンクリートの柱(改良杭)を何本も造って建物を支える工法です。

- メリット: 表層改良よりも深い軟弱層に対応可能。

- デメリット: 将来土地を売却する際、地中に残ったセメント柱が産業廃棄物扱いとなり、撤去費用がかかる場合がある 。六価クロムの溶出リスクにも注意が必要な場合があります。

- 費用目安: 約40万円~100万円程度 。

- 工期目安: 1週間程度。

-

鋼管杭工法 (Steel Pipe Pile Method): 軟弱地盤がさらに深い場合や、重量の大きな建物を支える場合に採用されます。鋼製の杭を地中深くの硬い支持層まで打ち込み、その上に基礎を造る工法です。

- メリット: 強固な支持層まで確実に荷重を伝えられるため、信頼性が高い。耐震性も向上。

- デメリット: 費用が高めになる傾向がある。杭の打ち込み時に騒音や振動が発生する場合がある。

- 費用目安: 約90万円~200万円程度 。

- 工期目安: 1~2週間程度。

-

砕石パイル工法 (Crushed Stone Pile Method): 地面に孔を掘り、そこに砕石を詰め込んで締め固め、石柱を造って地盤を強化する工法です。

- メリット: セメントを使用しないため、環境負荷が少なく、土地の資産価値を損ないにくい。液状化対策にも有効な場合がある。

- デメリット: 施工できる業者が限られる場合がある。地盤条件によっては適用が難しい。

- 費用目安: 約50万円~150万円程度 。

- 工期目安: 1週間程度。

沈下修正工法(既に沈下してしまった既存の建物を修正する工事)

建物が傾いたり、床が沈んだりした場合に、それを元の状態に戻すための工事です。

-

コンクリート土間床の修正:

- 硬質発泡ウレタン注入工法: 沈下した土間コンクリート床の下に小さな孔を開け、膨張力のある樹脂(硬質ウレタンなど)を注入し、床を持ち上げて水平に戻す工法です。機械や荷物の移動が不要な場合が多く、短工期で施工できるのが特徴です

- コンクリート増し打ち・打ち替え工法: 沈下した床の上に新たにコンクリートを打設する(増し打ち)、または既存の床を解体して新たに作り直す(打ち替え)工法です。大掛かりな工事になりやすく、工期も長めです 。

-

建物全体の修正:

- 鋼管杭圧入工法(アンダーピニング工法): 建物の基礎下に鋼管杭を圧入し、その杭を支持としてジャッキで建物を持ち上げ、水平に戻す工法です。信頼性の高い工法ですが、掘削作業が必要で、工期も比較的長くなります(3~4週間程度)また、同じ鋼管杭圧入工法でも基礎コンクリート脇から工事をサイドピニング工法もあります。こちらはアンダーピニング工法に比べ、外周部分の鋼管杭圧入がより簡易に行える利点があります。

-

- 耐圧版工法: 基礎下を掘削し、新たに鉄筋コンクリートの耐圧版を設置して建物を支持する工法です。沈下がほぼ終息している場合に適用されます 。

-

- 薬液注入工法(グラウト工法): 地盤中に特殊な薬液を注入し、地盤を固めたり、薬液の膨張圧を利用して建物を持ち上げたりする工法です。ベタ基礎の建物などに適用され、比較的工期が短い(約1週間程度)のが特徴です 。

- 土台上げ工法: 建物の土台と基礎を一旦切り離し、ジャッキで建物本体を持ち上げて水平に修正した後、基礎を補修または新設する工法です。沈下が終息している場合に適用されます 。

これらの工法をまとめたのが以下の表です。

主な地盤改良・沈下修正工法の比較

(※1) 費用・工期は一般的な戸建て住宅を想定した目安であり、状況により大きく変動します。 (※2) より、アンダーピニング工法(鋼管杭)の費用目安。

地盤改良は主に予防的な措置ですが、沈下修正は既に発生した問題を解決するためのものです。どちらの工法を選択するにしても、まずは正確な地盤調査と建物の状況診断が不可欠です。

無料で30秒で今すぐ相談!※お手元に図面を用意すると簡単に入力できます。

もしもの備え!地盤沈下と火災保険・地震保険のリアルな話

地盤沈下によってマイホームに被害が生じた場合、「保険で修理できるのだろうか?」と考えるのは当然のことです。しかし、地盤沈下と保険の関係は非常に複雑で、必ずしも期待通りに補償されるとは限りません。ここでは、火災保険と地震保険が地盤沈下による被害にどこまで対応できるのか、その実情と注意点を解説します。

火災保険の適用範囲

一般的に、通常の火災保険では、地盤沈下そのものや、地盤沈下が直接的な原因で建物に生じた損害(例えば、徐々に進行した不同沈下による壁のひび割れや家の傾きなど)は、補償の対象外となることが多いです 。

ただし、以下のようなケースでは火災保険が適用される可能性があります。

- 保険で補償される事故が原因の場合: 例えば、火災や破裂・爆発、台風による風災・水災などが原因で地盤が変動し、結果として建物に損害が生じた場合は、その損害が補償される可能性があります。

- 「不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)」の特約: この特約を付帯している場合、予期せぬ突発的な事故によって建物の一部(例えば壁紙の破損など)が損害を受けた際に補償されることがあります 。しかし、地盤沈下のようなゆっくり進行する事象は、通常「突発的」とは見なされにくいです。

- 擁壁の損害: 自宅敷地内の擁壁が、保険で補償される事故(例えば台風など)によって損壊した場合、建物の付属物として補償対象になることがあります。ただし、擁壁の所有権や構造の適法性などが問われる場合があります 。

地震保険の適用範囲

地震、噴火、またはこれらによる津波を原因とする損害(火災、損壊、埋没、流失など)は、火災保険だけでは補償されず、別途地震保険への加入が必要です 。

- 地震による地盤沈下・液状化: 地震が原因で発生した地盤沈下や液状化による建物の損害は、地震保険の対象となります。

- 損害認定の基準: 地震保険の保険金は、実際の修理費用ではなく、建物の主要構造部(基礎、柱、壁、屋根など)の損害の程度に応じて、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の区分で認定され、契約金額の一定割合が支払われます 。そのため、壁紙のひび割れ程度の損害では、主要構造部に大きな被害がなければ保険金が支払われないこともあります 。

- 制度の仕組み: 地震保険は、政府と民間の損害保険会社が共同で運営しており、補償内容や保険料はどの保険会社で契約しても同じです 。

保険請求における重要な注意点

- 原因の特定が最重要: 保険が適用されるかどうかは、損害の原因が何かによって大きく左右されます。単なる経年劣化や、施工不良による地盤沈下は、基本的に保険の対象外です。

- 経年劣化との区別: 時間の経過とともに自然に発生する劣化や損傷は補償されません。しかし、過去の自然災害(例えば台風)による損傷が、すぐには表面化せず、後になって雨漏りなどとして現れた場合、その災害との因果関係が証明できれば保険金請求が可能なケースもあります 。

- 申請期限: 保険金の請求には期限があり、一般的に損害が発生した時から3年以内です 。被害に気づいたら早めに手続きを進めることが大切です。

- 専門家への相談: 保険の契約内容は複雑で、一般の方には判断が難しいことが多いです。自己判断せずに、まずは契約している保険会社や保険代理店、あるいは保険請求に詳しい専門家(損害保険鑑定人など)に相談することをお勧めします 。

地盤沈下による被害は甚大になることがあり、保険だけで全ての費用を賄えるとは限りません。だからこそ、日頃からの備えと、万が一の際の適切な対応が重要になります。そして、保険適用が難しい場合でも、曳家のようなコスト効率の良い修繕方法を検討することで、経済的な負担を軽減できる可能性があります。

後悔しない!地盤沈下の復旧業者選びの重要ポイント

地盤沈下の復旧工事は専門的な知識と技術が必要となるため、業者選びは非常に重要です。信頼できる業者を選ぶことが、工事の成功と安心に繋がります。

実績と専門性を見極める

まず確認すべきは、業者の地盤沈下復旧工事の実績です。過去の施工事例を確認し、同様の状況の建物の復旧経験が豊富かどうかを見極めましょう。また、地盤や建築に関する専門的な資格を持つ技術者が在籍しているかどうかも重要なポイントです。

見積もりの内訳と保証内容を確認

複数の業者から見積もりを取り、費用の内訳が明確に記載されているかを確認しましょう。不明な項目があれば、必ず質問し、納得できるまで説明を求めることが大切です。また、工事後の保証内容についても詳しく確認し、万が一の事態に備えましょう。

アフターフォロー体制と口コミ・評判

工事後のアフターフォロー体制が整っているかどうかも重要なポイントです。定期的な点検や、不具合が発生した場合の対応について確認しておきましょう。また、インターネット上の口コミや評判も参考に、実際に利用した人の声を聞いてみましょう。

複数の業者から見積もりを取る

必ず複数の業者から見積もりを取り、比較検討しましょう。 見積もり内容だけでなく、担当者の対応や会社の雰囲気なども考慮し、信頼できる業者を選びましょう。

結局、沈下修正工事のメリットってなに?

今まで地盤沈下の対策である沈下修正工事について触れてきましたが、結局そのメリットは私たちにとってどんなところなんでしょうか。

建物を解体せずに済む:

新築や建て替えと比べて、断然、費用を抑えることができます。ダブルローンを回避することで金銭面の不安を少なくすることができます。2022年以降の建築資材や労務費の高騰にも影響を受けにくく、インフレが進む日本においては比較的費用面でお得な選択になります。

工期が短い:

新築や建て替えと比べて、工期が短く済みます。工法によっては生活したままでも1週間程度で終わるものもあるため、安心して仕事を頼むことができます。

環境に優しい:

新規材料を使用する数量が圧倒的に少なく、また解体による廃棄物を減らすことができるので、排出炭素量を抑えることができ地球環境にも優しい工法です。

大切な想い出を残せる:

でも結局、一番のメリットは「長年住み慣れた家とその家に宿った大切な想い出をそのまま残すことができる」ことじゃないかと思います。

私たちが

「なぜ泥土に汚れ、汗まみれになって頑張るのか」

その答えもここにしかないのかなと思っています。

【専門家が回答】地盤沈下Q&A:よくある疑問をスッキリ解決!

地盤沈下に関して、多くの方が抱える疑問や不安について、専門家の視点からQ&A形式でお答えします。

Q1: 床に置いたビー玉が転がるのは、やはり危険な兆候なのでしょうか?

A1: ビー玉が転がるのは、床に傾斜があることを示しています。一般的に、中古住宅では (角度で約 )、新築住宅では (角度で約 )を超える傾斜があると問題視されることがあります 。ただし、ビー玉の転がり方は床材の材質や施工精度にも影響されるため、これだけで即座に危険と断定はできません。しかし、複数の部屋で同じ方向に転がる、以前より転がりやすくなったなどの場合は、専門家による正確な傾斜測定と比較検討をおすすめします。

Q2: 家の傾きは、住んでいる人の健康に本当に影響するのですか?

A2: はい、影響する可能性があります。わずかな傾斜でも、平衡感覚を司る三半規管に影響を与え、めまい、頭痛、肩こり、吐き気、睡眠障害といった様々な体調不良を引き起こすことが報告されています 。例えば、床の傾斜が (約 )を超えると、めまいや頭痛を訴える人が出始めるとされています 。原因不明の体調不良が続く場合は、家の傾きも一つの要因として疑ってみる価値があります。

Q3: 賃貸物件で地盤沈下が発生した場合、責任は大家さんと入居者のどちらにありますか?また、どうすれば良いですか?

A3: 基本的に、賃貸物件の維持修繕義務は大家さん(貸主)にあります(民法第606条)。したがって、地盤沈下によって建物に不具合が生じ、居住に支障が出るような場合は、大家さんが修繕費用を負担するのが一般的です 。入居者は、異変に気づいたら速やかに大家さんや管理会社に報告する義務があります。もし大家さんが適切な対応を怠った結果、入居者に被害が生じた場合は、大家さんが損害賠償責任を負う可能性もあります 。ただし、入居者の故意・過失による損傷の場合は入居者の責任となります。対応に困った場合は、消費生活センターや弁護士などの専門機関に相談することをおすすめします 。

Q4: 地盤調査や地盤沈下の対策工事には、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?

A4: 費用は状況によって大きく異なります。目安として、地盤調査ではSWS試験が3万円~5万円程度、ボーリング調査が25万円~30万円程度です 。地盤改良工事は、表層改良で20万円~70万円程度、柱状改良で40万円~100万円程度、鋼管杭工法では90万円~200万円以上かかることもあります 。沈下修正工事の費用は工法や被害状況により大きく変動しますが、例えば鋼管杭を用いたアンダーピニング工法では300万円程度からが目安とされています 。曳家工事の場合は、建て替え費用の6~7割程度で済むことが多いです 。これらはあくまで一般的な目安であり、正確な費用は専門業者に見積もりを依頼して確認する必要があります。

Q5: 地盤沈下しやすい土地には、何か特徴がありますか?

A5: はい、いくつかの特徴が挙げられます。

- 過去の地形: 元々、水田、沼地、池、河川敷、海岸だった場所を埋め立てた土地 。

- 盛土・切土の造成地: 特に谷を埋めた盛土地や、切土と盛土が混在する造成地 。

- 軟弱地盤: 泥や多量の水を含んだ粘土、未固結の軟らかい砂、腐植土(ピート)などが厚く堆積している地盤 。

- 近隣の状況: 周辺で大規模な地下水の汲み上げが行われている地域や、大規模な掘削工事が行われている場所の近隣。 自治体が発行しているハザードマップや古地図なども、土地の成り立ちを知る手がかりになります。

Q6: 地盤沈下による被害に対して、火災保険や地震保険はどの程度対応できますか?

A6: 前述の通り、保険の適用は原因と契約内容によります。通常の火災保険では、地盤沈下そのものや、それが主たる原因の損害は対象外となることが多いです。地震が原因の地盤沈下や液状化による損害は、地震保険の対象となりますが、保険金の支払いは建物の主要構造部の損害程度に応じて認定されます 。また近年では地盤改良を行うことで加入できる地盤保険といった保険もありますので、詳しくは保険会社や専門家にご相談ください。

Q7: 近隣で行われている工事が原因で、自宅が地盤沈下した疑いがある場合はどうすれば良いですか?

A7: まず、ご自宅の状況(ひび割れ、傾きなど)を写真や記録で詳細に残し、時系列で整理しておくことが重要です。その上で、工事を行っている業者や施工主に対して、状況を説明し、調査を依頼することを検討します。工事前の写真がないと因果関係の証明は難しい場合が多いですが、専門家(建築士や弁護士など)に相談し、第三者機関による調査を行うことも有効です。工事前の家屋調査記録があれば、比較対象として役立ちます。大手業者の場合、工事による影響に備えた保証制度を設けていることもあります 。ぜひこの記事も参考にしてみてください。

関連記事 :【地震で家が傾いたら?】地盤沈下・復旧のQ&A|費用・保険・相談窓口

これらのQ&Aが、地盤沈下に関する皆様の疑問解消の一助となれば幸いです。

まとめ|地盤沈下は他人事じゃない!備えあれば憂いなし

さて、この記事では、地盤沈下の原因から対策、そして万が一、沈下してしまった場合の対処法まで、詳しく解説してきました。

地盤沈下は、決して他人事ではありません。

地震や地下水の過剰な汲み上げなど、様々な要因で発生する可能性があります。

しかし、正しい知識と適切な対策を講じることで、地盤沈下のリスクを軽減し、安心して暮らせる家づくりができます。

もし、あなたの家が地盤沈下してしまったら、慌てずに専門家に相談しましょう。

沈下修正工事で、建物を元の状態に戻すことができます。

この記事が、あなたの地盤沈下への不安を解消し、安心して暮らせる未来を手に入れるための一助となれば幸いです。

そして、あなたの大切な家を守り、笑顔あふれる毎日を送りましょう!

最後に、地盤沈下や沈下修正工事、曳家工事について、さらに詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

専門家として、あなたの疑問や不安にお答えします。(0289-62-8235 五月女まで)

専門家に相談して、納得のいく沈下修正工事・曳家工事を

傾いた建物の沈下修正工事は、あなたの大切な想いがのこる家を新たな場所へ移動させる一大プロジェクト。正しい知識と情報、そして信頼できるパートナーを得て、安心して工事を進めましょう。近年ではインターネットで見積もりできる曳家業者さんも増えていますので、ぜひ調べてみてくださいね。

ーーー

「教えて曳家先生!~絶対に損しない○○のコツ~」では、曳家の専門業者だからこそ知っている絶対に損をさせないお得な情報、大切な情報について触れていきます。

曳家を検討されている方はぜひ読んで、絶対に損しない曳家と工事の後にも続く大切な生活に必要な情報を一緒に学んでいきましょう。

もし身近に信頼できる曳家さんがいない場合は、日本曳家協会認定の曳家指導士、五月女がお答えします。ぜひ「日本曳家協会 業者を探すFine the partnerページ」で調べるか、お悩みを曳家先生への「ウェブ相談」、もしくは五月女建設の「お問合せフォーム」でご連絡ください。あなたの身に寄り添った立場で法律面、施工面、費用面など持てる知識と経験の限り、誠心誠意お答えさせて頂き、あなたの「絶対損しない曳家工事」に協力させて頂きます。

出典

「アンダーピニング工法 設計・施工マニュアル(新アンダーピニング工法等研究会)」

「曵家岡本口伝 建築士が沈下修正工事を相談されたら読む本(岡本直也)」

「地震被災建物 修復の道しるべ(一般社団法人日本曳家協会)」

「曳家業務 曳家のガイドブック基礎知識(一般社団法人日本曳家協会)」

「建物の傾きによる健康障害(日本建築学会)」